الأرستقراطيات المتمردات

لطالما كان السؤال “كيف يكون المرء مصريا؟” سؤالا ملحا يقض مضاجع المصريين منذ زمن طويل. لست معنيا هنا بالبحث عن أسبابه أو دوافعه أو الهدف منه. في سياق ذلك السؤال فإن ما حدث في الرسم كما في الأنواع الإبداعية الأخرى لم يكن استثناء؛ لم تكن الهوية مشكلة فنية خالصة. وهو ما يعد صفة مصرية؛ المصريون لا يبحثون عن هويتهم بل إنهم يعملون على تأكيدها في كل مرة يُطرح فيها ذلك السؤال. لا أحد في إمكانه أن يغفل عن الهوية المصرية التي يؤكدها الشارع قبل تمثال نهضة مصر لمحمود مختار. غير أن ذلك لا يعني شيئا بالنسبة للمصريين الذين تباغتهم مصريتهم في كل لحظة نشوة كما لو أنها حدث مفاجئ.

أما وقد تعلق الأمر بالنساء، فإن تلك الهوية ستذهب إلى الداخل، ما لا يعرفه الآخرون عن مصر، لذلك لم تكن رسوم النساء في مرحلة الريادة إعلانات سياحية أو توضيحات عقائدية. كانت المرأة المصرية حاضرة في رسومهن بما يشير إلى مهمة صنع الحياة في بلد يعيش تحولات جذرية وإن اختلفن في النظر إلى النظام السياسي القائم يومها. كانت إنجي أفلاطون عقائدية بعكس ما كانت عليه جاذبية سري وتحية حليم اللتان انخرطتا في المشروع الوطني المصري كما خُيل إليهما. وهو أمر لا يمكن الحكم عليه إلا من خلال العودة إلى شروط المرحلة التاريخية.

في سياق الفهم المصري للهوية الوطنية في الرسم فإن ما حققته جاذبية سري وتحية حليم وإنجي أفلاطون يعد أساسيا من جهة ارتباطه بالجوهري الذي يستمد طاقته من فكرة الخلق.

نسوية بعناد عقائدي

ربما انفصلت تحية حليم عن زوجها الذي هو معلمها حامد عبدالله بسبب اصطدام مزاجيهما الطبقيين. ذلك افتراض ليس إلا. غير أن إنجي أفلاطون وهي سليلة الأرستقراطية المصرية لم يكن لديها خيار سوى أن تذهب إلى المعتقل في المرحلة الناصرية بسبب كونها شيوعية. لو اجتهد المحققون في البحث في ماضي الرسامة لتخلوا عن أحكامهم القاسية. صحيح أن أفلاطون كانت ناشطة نسوية، يسارية النزعة غير أنها في الأساس رسامة. فكرة أفلاطون عن الرسم استلهمتها من جماعة “الفن والحرية”.

الصبية التي شغفت بأفكار الجماعة السريالية التي تأسست عام 1938 حظيت بلقاء كامل التلمساني وجورج حنين ورمسيس يونان وفؤاد كامل. بعكس سري وحليم فإن أفلاطون حُظيت بفرصة التعرف عن قرب على اللحظة السريالية النادرة في تاريخ الثقافة العربية. وهو ما ساعدها في ما بعد على أن تقيم جسرا يصل بين هوياتها المتعددة، المصرية والشيوعية والسريالية. من خلال ذلك الاشتباك منحت أفلاطون الرسم المصري هوية معاصرة، فيها قدر من عناد اليسار المصري.

رسامات كادحات

هناك ما يجمع بين الرسامات الثلاث؛ الكدح، هو عنوان المرأة المصرية. كانت الفلاحة هي الأصل؛ بالنسبة للمصريين فإن الفلاح هو المصري الأصيل. الرسامات الثلاث وإن كن أرستقراطيات الأصول فإنهن بسبب الرسم امتزجن بالطبقات الفقيرة، بغض النظر عن مذاهبهن الفكرية. لقد ظهرن في لحظة الانتقال من الملكية إلى الجمهورية وكانت المرحلة الناصرية اختبارا شعبويا نجحن في اجتيازه من خلال إخلاص كل واحدة منهن لأسلوبها في الرسم. غير أن ما يجمعهن يفتح قوسا لم يُغلق بعد على فكرة الكدح التي هي جزء من الكينونة المصرية. ما يُدهش في الرسم أنه قادر على إحداث تحول جوهري في شخصية الرسام تعجز عن إحداثه فنون أخرى؛ ذلك لأن الصورة تنطوي على مستويات عديدة من التعبير، لذلك فإن من المستحيل الإفلات من تأثيرها.

سري وحليم وأفلاطون اخترعن صورا للمرأة المصرية غير أنهن في الوقت نفسه اكتسبن الكثير من عادات تلك المرأة في نظرتهن إلى الواقع.

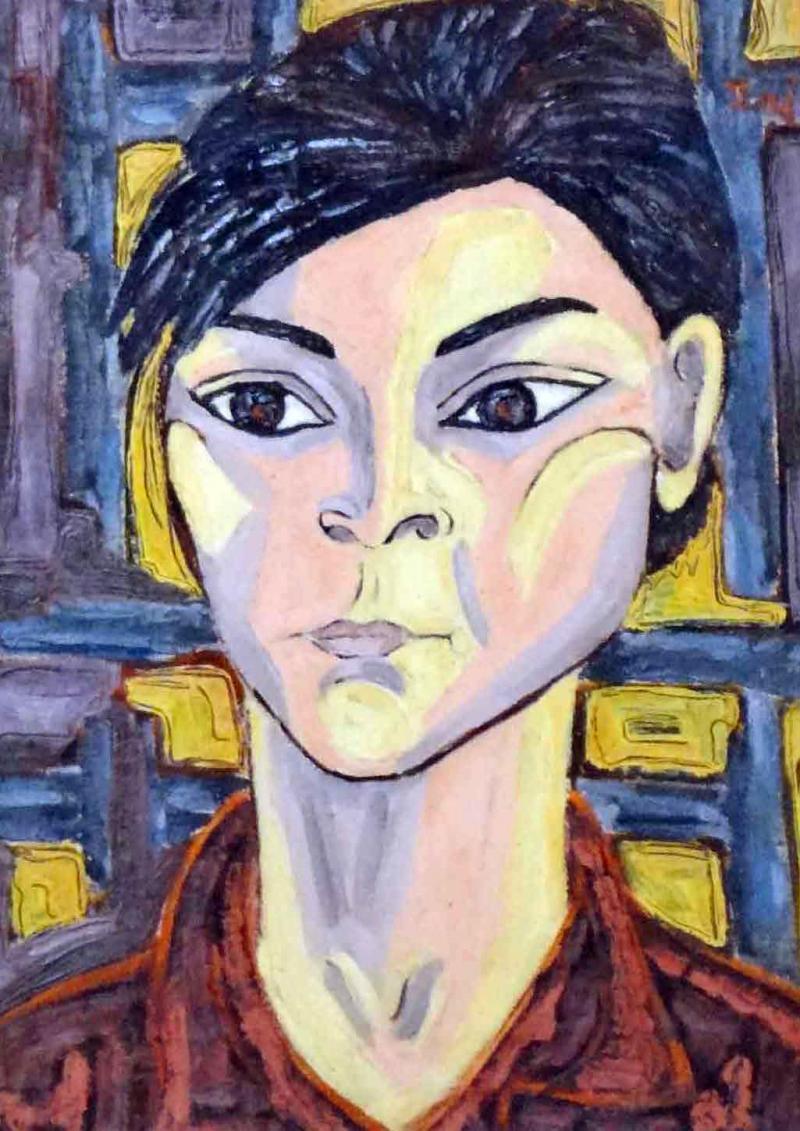

جاذبية سري أرستقراطية في حي شعبي

إذا كان محمود سعيد (1987 ــ 1964) يعتبر أبا لفن الرسم (التصوير حسب التقليد الفني المصري) الحديث في مصر فإن جاذبية سري هي أمه. فتلك المرأة التي أقامت أكثر من سبعين معرضا فرديا عبر سنوات عمرها المديد، كانت حريصة في تنوعها الأسلوبي على اختزال المسافة التي تفصل بين الرسم وبين الحياة اليومية للمصريين، حرصها في الوقت نفسه على رقي فنها وإبقائه بعيدا عن المتداول الفلكلوري.

لم تكن رسامة شعبية، غير أنها استطاعت أن تقبض على جماليات اللحظة الشعبية لتعلو بها، من خلال النفاذ إلى حقيقتها الصافية. وهو ما انعكس جليا في مرح الخطوط وصخب المساحات اللونية التي كانت صدى للحكايات التي أسرتها وللأصوات التي سحرتها وللروائح التي حلقت بها.

جاذبية سري (1925) وهي ابنة الأرستقراطية المصرية في عز ازدهارها وتألقها كانت قد انتقلت في عمر مبكر من طفولتها من حي منيل الروضة، حيث بيت جدها لأبيها إلى حي الحلمية الشعبي، حيث بيت جدتها لأمها بطبقاته الثلاث. فكان ذلك الحدث بمثابة تمهيد للحظة وعي، كان قد تمحور حول السؤال الذي صارت حياتها تدور في فلكه “ما الذي يعنيه أن يكون المرء مصريا؟”.

كان لطبيعة تركيبتها الاجتماعية تأثير واضح في خياراتها الفنية والفكرية؛ فابنة الأرستقراطية كانت قد أجادت في وقت مبكر من حياتها لغة الشعب، بعد أن تعرفت عليه عن قرب، مباشرة أو من خلال حكايات جدتها الساحرة.

كانت تلك الحكايات تسبقها إلى الرسم، فكانت تبذل جهدا كبيرا من أجل إيقاف تدفقها والتقليل من سطوتها. فالرسم الذي عرفته منذ طفولتها كان بالنسبة لها فنا يقع دائما خارج حرفة التوضيح.

الشغف بالفن عائليا

نشأت جاذبية سري في عائلة تهوى الفن؛ كان أحد أعمامها صديقا للرسام الرائد أحمد صبري، وكان عمها الثاني شغوفا بتقليد اللوحات العالمية، وهو ما درجت عليه أمها. كان الهواء من حولها ممتلئا برائحة الزيت، فكان ذلك سببا لانغماسها في الرسم من غير أن تشغلها أسئلته. كان الرسم جزءا من الحياة اليومية، تمارسه فعلا يوميا من غير أن تعي ضرورته. وهو ما جعلها تلقائيا تتجه إلى دراسته لتنال شهادتين؛ الأولى في الفنون الجميلة عام 1948 والثانية في التربية الفنية عام 1949، بعدها ذهبت إلى باريس ومن بعدها إلى روما ومن بعدهما إلى لندن لتكون بعد كل ذلك الجهد على يقين من أنها صارت مؤهلة لتدريس الفن في مصر. وهي مهمة تنويرية شاقة أخلصت إليها سري في مختلف المستويات التعليمية التي مرت بها معلمة للرسم.

مَن درس على يديها من الفنانين المصريين والعرب يشهد لها لا بالكفاءة وحدها بل وأيضا بقدرتها الخلاقة على اكتشاف نوع وموضع موهبة طلابها. غير أن ذلك الدور الذي لعبته في تطوير الحياة الفنية قد لا يشكل إلا هامشا في سيرة فنية تميزت بعطاء استثنائي؛ فجاذبية سري على سبيل المثال هي أول فنانة مصرية تعرض أعمالها في متحف المتروبوليتان في نيويورك حيث جاء اختيار المتحف المذكور عام 2010 للوحتها “الطيارة” المرسومة عام 1960 لتكون جزءا من مقتنياته بمثابة تكريم متأخر، غير أنه كان ضروريا.

براءة التفكير

يهتم المصريون بالتفاصيل التي يملؤونها بالحكايات؛ لذلك فإنهم لا ينظرون إلى تحولات رسامة كبيرة من نوع جاذبية سري إلا من جهة تمثلها لتلك الحكايات. لذلك تدرجوا في تجزئة سيرتها الأسلوبية على النحو التالي: الواقعية الزخرفية حين اهتمت بالخط أساسا للرسم، وكان السطح مليئا بالتفاصيل والزخرفة، الواقعية التعبيرية وهي عبارة عن حوار بين التشخيص والتجريد، أما الفترة الثالثة فقد ركزت فيها الفنانة على البيوت، فكان أسلوبها مزيجا من الأسلوبين التجريدي والتكعيبي. في المرحلة الرابعة انتقلت الفنانة إلى الصحراء فكان هناك تبسيط في الأشكال، هو في حقيقته إنجاز فني. وهو ما دفع بها إلى أن تمزج بين الصحراء والبيوت، فتصنع عالمها المفكر فيه سلفا، وهو عالم تجريدي انتهت إليه الرسامة لتستأنف رسالتها في الرسم من جديد، كما لو أنها لم تكن ترسم من قبل. الطفلة التي تعلمت الرسم مبكرا صارت تفكر بعد التسعين من عمرها في استعادة براءة ذلك التفكير.

التوق إلى الألوان

عام 2014 أقامت الجامعة الأميركية في القاهرة معرضا استعاديا لجاذبية سري مادته تتألف من لوحات كانت جاذبية سري قد تبرعت بها للجامعة المذكورة عام 2008. كانت تلك اللوحات تمثل بطريقة انتقائية أربعة عقود من الرسم، كانت سري حريصة من خلال انتقائها على تقديم صورة صادقة عن تحولاتها الأسلوبية. كان عنوان المعرض “التوق إلى الألوان” وهو عنوان يبعد عن الرسامة شبهة رواية الحكايات، وهي شبهة لم تكن جاذبية سري تبعدها عن نفسها، بل قد تكون محببة إليها، لأنها تذكرها بجدتها وبحي الحلمية التي استوحت من صخبه خيال لوحاتها.

الفنانة التي لا ترغب في أن تغادر الحلمية في فنها كانت قد رسمت كل شيء؛ من المناظر الطبيعية حتى الحياة الصامتة مرورا بالصور الشخصية، من غير أن تتوقف كثيرا عند التجريد. كان لديها كلام كثير لا يقوى التجريد على أن يمثله. غير أنها في كل ما رسمته لم تكن مقتنعة بالأسلوب الواقعي؛ ربما لأنها كانت تعتبره خيانة للواقع، فالواقع بالنسبة لها لم يكن محصورا بما نراه. كان معرض الجامعة الأميركية حدثا استثنائيا في حياة رسامة بلغت التسعين من عمرها، وهي لا تزال تقوى على الرسم. كان ذلك المعرض بمثابة رسالتها إلى أجيال من الرسامين، كانت قد علمتهم الرسم بشغف من يتعرف عليه لأول مرة.

مصرية في العالم

جاذبية سري هي ابنة الرسم المصري، غير أن أهميتها تكمن في أنها كانت متمردة على جزء من تقاليد ذلك الرسم. لم تكن المرأة التي تعرفت على الحياة الغربية في باريس وروما ولندن فرعونية بالتمام. كانت ابنة حياة مصرية لم يكن الغرب قد تعرف عليها، حياة هي مزيج من الأصالة والحداثة، من الواقع المشخص والمتخيل الذي يقترحه الفن. كانت سري ابنة الرسم المصري المنفتح على الرسم في العالم، بكل ما يتميز به من تنويع في الأساليب والأفكار. قيل إنها ترسم بريشة مغموسة بمياه النيل، غير أنها كانت في الوقت نفسه تنظر إلى العالم بعيني فتاة، كانت تعرف أن قدرها يقع في مكان آخر، مكان يمزج بين مصريتها وعالميتها.

وكما أرى فإن عالمية جاذبية سري وإن كانت مستلهمة من مصريتها، فإنها ستضعها في إطار مختلف؛ فهي من خلال تنوع أساليبها لا تعبر عن طريقة شعب في العيش العام بقدر ما تجسد سلوكا فنيا شخصيا، قُدر له أن يكون أسلوبا في العيش. هذه الفنانة تعيش فنها ليقدمها إلى العالم. وهو فن يرقى بالحياة المصرية إلى مستوى الخيال. رسوم جاذبية سري تمثل الخيال المصري وهو يصل بالحكاية الشعبية إلى أقصى ما يمكن أن تصل إليه، إنه خلاصتها وهو كل ما يمكن أن تقوله. كان حلم سري في طفولتها أن تكون مخلصة للحكاية فإذا بها من خلال الرسم تتخطى حدود تلك الحكاية لتصل إلى تجلياتها اللونية. إنها الرسامة التي قدمت مصر إلى العالم.

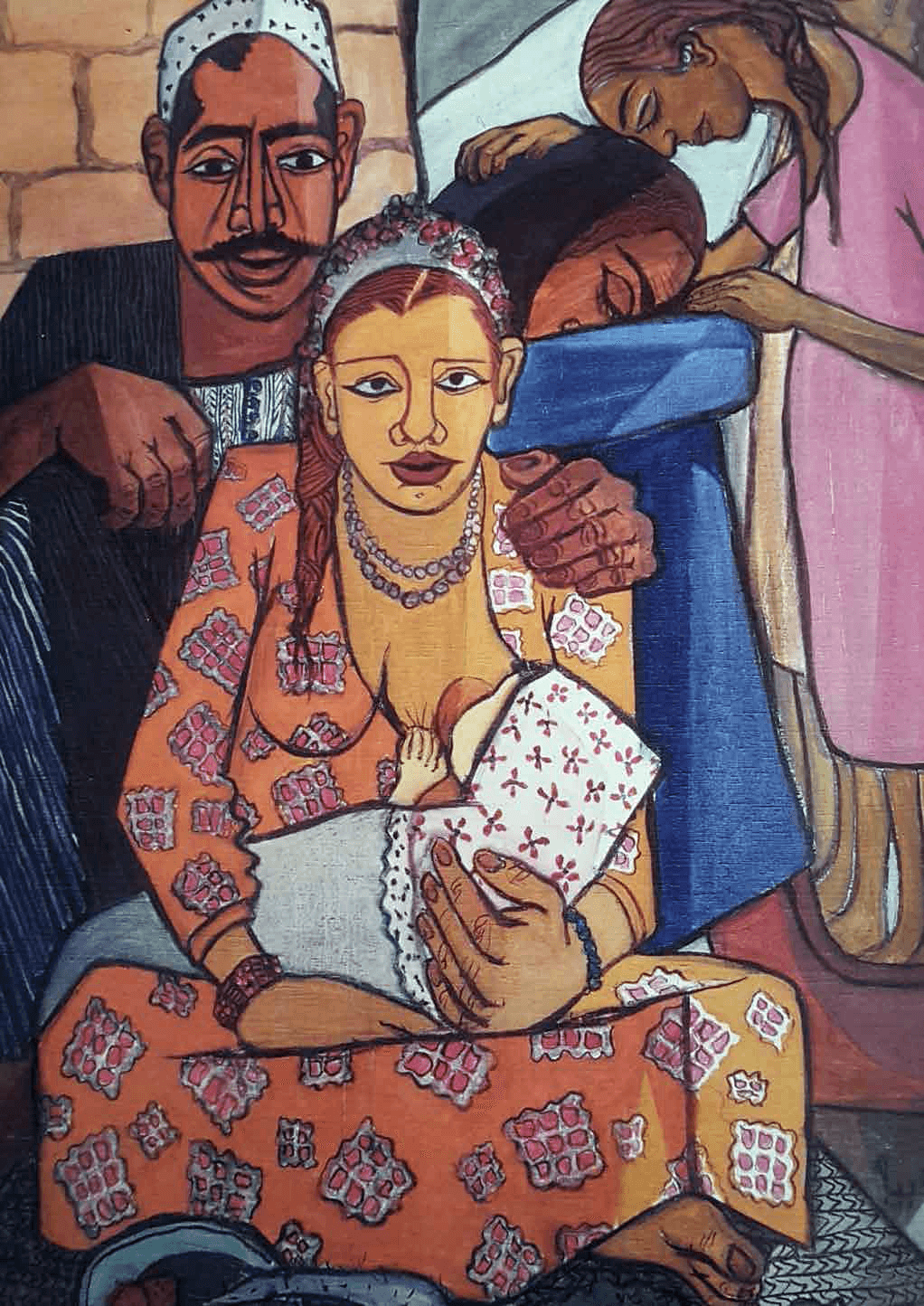

تحية حليم العالقة بحكايات الفلاحين

لم يكن من الصعب عليها أن تكون امرأة أخرى، ولم يكن انتقالها من ضفة اجتماعية إلى ضفة اجتماعية أخرى قد تطلب منها الكثير من الجهد، فالرسامة المصرية تحية حليم لم تكن في حقيقتها ابنة البيئة التي عاشت فيها طفولتها وجزءا من شبابها وهي بيئة يغلب عليها الطابع الأرستقراطي. لذلك فإن انحيازها لما صارت تفكر فيه بسبب ارتباطها بمعلمها ومن ثم زوجها الرسام حامد عبدالله لم يشكل تحديا لطبقتها. وهو ما جعل الطريق أمامها ميسرة لكي تقبض على موضوعاتها الشعبية، من غير عقد مسبقة أو سوء فهم، كان في إمكانه أن يجعل منها الغريبة التي تسعى إلى تفسير أسباب وجودها في المكان الخطأ.

في كل ما فعلته من خلال الرسم كانت حليم تقف في مكانها الحقيقي؛ ذلك المكان الذي جعل منها واحدة من أهم الفنانات (الفنانين أيضا) اللواتي وهبن المحترف الفني المصري ملامحه المعاصرة. وهي ملامح كانت مستلهمة من محاولة وضع البيئة الشعبية في مكانها الصحيح من التاريخ المصري. كل ما في لوحات تحية حليم هو مصري خالص.

لا يتعلق الأمر بالموضوعات، وهي متاحة لكل شخص، بل بطريقة النظر الحديثة إلى تلك الموضوعات من جهة المعالجة الأسلوبية واستعمال المواد والتماهي مع التقنيات الشخصية التي لا يمكن أن تخطئ الإشارة إلى اليد التي استعملتها. عاشقة النوبة كانت باحثة في طبقات الشخصية الشعبية المصرية، ومن هناك استخرجت عصارة أصباغها. لذلك كان خيال يديها غالبا ما يسبق ما تراه إلى سطح اللوحة.

خيط بين هويتين

ولدت تحية محمد أحمد حليم في مدينة دنقلة بالسودان عام 1919، هناك حيث كان والدها يؤدي واجبه باعتباره واحدا من ضباط الجيش المصري الذي كان يرابط في السودان. وحين انتقل ذلك الضابط إلى العمل في القصر الملكي كان من الطبيعي أن تتلقى تحية تعليمها طبقا لتقاليد الأسر العريقة، وهي تقاليد كانت تقوم على أن يتلقى الأطفال دروسا في الموسيقى واللغة الفرنسية داخل منازلهم وهو ما جرى لتحية إضافة إلى أنها تلقت دروسا في الرسم على يد راهبة فرنسية. وهي الدروس التي اكتشفت من خلالها شغفها بالرسم الذي أوصلها إلى حامد عبدالله الذي بدأ في تعليمها عام 1943 ليعلنا بعد ذلك زواجهما الذي أخذهما معا إلى باريس ليدرسا في أكاديمية جوليان بين عامي 1949 و1951.

كان ارتباطها بعبدالله بداية التحول الذي عاشته تحية بكل حواسها؛ لقد انتقل بها الفنان المتمرد على قواعد الرسم والقواعد الاجتماعية في الوقت نفسه من مجتمع مصر الجديدة إلى حقول جزيرة الروضة، حيث كان يقيم والده المزارع، في بيئة يغلب عليها الطابع الريفي. وهي الانتقالة التي تركت أثرا عميقا في طريقتها في النظر إلى الرسم، كما إلى الحياة. سعادتها بذلك العالم لم تعمر طويلا إذ أنها انفصلت عن عبدالله بعد سنة واحدة من الزواج. وحين عادت إليه بعد وفاة والدها كانت على موعد مع مغامرتهما المشتركة في باريس.

وكما يبدو فإن مزاجيهما في الزواج لم يكونا بمستوى مزاجيهما في الفن فانفصلا عام 1956 بشكل نهائي. كان حامد عبدالله (1917 ــ 1985) علامة فارقة في الفن التشكيلي العربي الحديث، غير أن ما يسجل لتحية حليم أنها -وهي التي تعلمت على يديه- كانت قد أنتجت فنا أكثر مصرية من فنه.

خرافتها في النوبة

كانت فكرة زيارة الفنانين إلى أرض النوبة عام 1961 قبل أن تغرقها مياه بحيرة ناصر واحدة من أفكار الأديب والوزير ثروت عكاشة. يومها تعرف الفنانون على واحدة من صور مصر التي ستختفي، صورة تحمل في طياتها حقيقة المصريين التي تتجلى في طباعهم الأصلية التي لم تسقط عليها الإقامة في المدن الحديثة شيئا من تأثيراتها. يومها اهتدت تحية حليم إلى الأشكال التي يمكن أن تصوغ من خلالها أفكارها القديمة عن حياة الفلاحين وهي الأفكار التي لم تفارقها منذ الأربعينات من القرن الماضي.

كانت تحية حليم تحلم بصيغة تحفظ للرسم قدرته على مقاومة الزمن، كما هو حال الإرث الجمالي الفرعوني، لذلك مدت بصرها إلى جمال لا يُفنى وهو جمال الروح المصرية في حركتها بين العاديات، كما لو أن تلك العاديات لقى نفيسة. هل كانت تلعب دور الموثق؟ وهل كانت قد قررت أن تضاف إلى الفن وظيفة توثيق العادات الاجتماعية؟

لم تكن واقعيتها على هذا القدر من الأمانة التي يمكن أن تقود إلى الخواء الجمالي. كان هناك نوع من الخرافة، هو ذلك النوع الذي استخرجته الفنانة من واقع العيش. وهو ما دفع الناقد صبحي الشاروني إلى أن ينسب فنها إلى “الواقعية الأسطورية” وهو مصطلح يمكن أن يكون رديفا للواقعية السحرية. كانت تحية حليم ساحرة في استنطاق تفاصيل مشاهدها الريفية وكلها مشاهد كانت ماهرة في أن تلهم طينها شعورا حالما.

على مدى أكثر من ستين سنة من الرسم كانت تحية حليم تصل بكائناتها إلى أقصى تجلياتها في البوح بأسرار ذلك الجزء الذي اختفى تحت الماء، النوية وهي عاشقتها.

فن خارج الزمن

“لا تجري وراء الخط الخارجي أو تحافظ على وحدته، بل كثيرا ما يضيع جزء من ذلك الخط بين مساحتين. بذلك لا تقترب تحية حليم من أي فن قديم، ولكنها في الوقت نفسه لا تعتمد على الظل والنور والبعد الثالث، بل إنها من خلال اتجاهها إلى بعدي اللوحة تكاد تقترب من الرسوم الحائطية التي رسمت في القرون الوسطى”، ولكن حسن سليمان -وهو رسام مصري اقتبست منه جملته- لم يلتفت إلى رغبة الفنانة في أن يكون فنها قديما، كما لو أنه وصفة سحرية لا يزال في الإمكان استعمالها من غير أن تفقد خصائصها السرية. كان جديدها يقيم في القديم الذي تسحرها فيه قدرته على الإفلات من زمانه. لذلك سيكون عليها أن تبحث عن عناصر الثبات لكي لا تقلق هدأة كائناتها، وهي كائنات لا يمكن أن يخطئ أحد في تحديد هويتها.

المصرية الخالصة هي ابنة المرويات الشعبية ببساطة ألغازها قبل أن تكون صريعة التماثيل الفرعونية بخيلاء جبروتها. سيكون عليها أن تجد ثغرة بين حكاية وأخرى لتتسلل من خلالها إلى الفكرة الجمالية التي تقع تحت السطح دائما من غير أن تفارق لذتها الشفاه التي تروي. لوحات تحية حليم لا تتشبه بالروايات من جهة تعلقها باللحظات الشعرية التي تنطوي عليها الصور، غير أنها في الوقت نفسه لا تخسر شيئا من جمالها إن تحولت إلى روايات لا تنسب إلى أحد بعينه.

لا يزال في إمكان رسوم تحية حليم أن تروي حكايات عن زمن الفلاحين الذي هو من وجهة نظر الفنانة يقيم في المستقبل. وهي فكرة تهب من خلالها الفنانة رسومها القدرة على أن تكون موجودة كما لو أنها كانت مرآة ساحر، وهبته الطبيعة نبوءة أحوالها.

بالنسبة لرسامة بحجم تحية حليم فإن عالما تنشئه من خيالها الغارق في مصريته سيكون أقرب إلى الحقيقة مما سنراه لاحقا في الواقع؛ ذلك لأن الفن يعيد تعريف الوقائع بما ينسجم مع خيالها. كانت تحية حليم التي توفيت عام 2003 فنانة الوقائع المتخيلة.

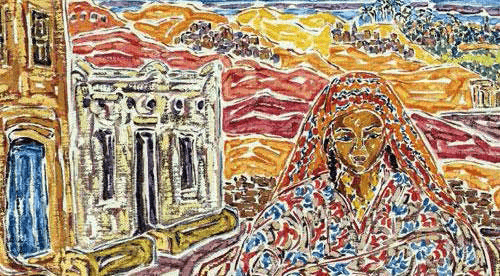

إنجي أفلاطون رسامة الثورة الدائمة

“لم يكن من السهل تصنيفها”، قيلت تلك الجملة غير مرة في محاولة التملص من محاولة وضعها في مكان بعينه؛ فابنة الطبقة الأرستقراطية لم ترتق السلم إلى الأعلى بل فعلت العكس حين هبطت لتنضم إلى رؤى الفقراء، وحين ذهبت إلى المعتقل بدلا من أن تكون في قصر عائلتها.

تأكد للكثيرين أن تلك الفنانة والناشطة النسوية اختارت أن تمضي في الطريق الصعبة. أما حين تخلت عن أسلوبها السريالي في الرسم واتخذت من الواقعية التعبيرية منهجا فنيا لها فقد كانت قد صنعت معادلة متوازنة بين ما هو فني وإنساني، لكن ضمن إطار سياسي.

كان شعورها بالاغتراب مبكرا، وهو ما دفعها إلى التمرد؛ فهي التي نشأت في بيئة مغلقة على مفاهيمها المتعالية على المجتمع لم تجد في انخراطها في التعلم في مدرسة كاثوليكية إلا نوعا من الانقطاع القسري عن المجتمع المصري الذي لم تكن هي وسواها من صبايا النخبة الراقية يعرفن عنه شيئا. كان سؤالها الوجودي البريء يوما أكبر من أن تطيقه أسس التربية المعتمدة في تلك المدرسة الصارمة في تقاليدها، فكان أن طردت الفتاة بعد سنوات قضّتها متمردة. فهل اختارت إنجي حسن أفلاطون يومها أن تستبدل سجن المدرسة بسجن البيت؟

الفن والحرية

كانت إنجي يومها في سن الخامسة عشرة وكان لديها ما تفعله وبشغف عميق؛ فالفتاة التي ولدت عام 1924 كانت قد بدأت اكتشاف العالم من خلال الرسم في سن مبكرة من حياتها. لم يكن للصدفة دور في أن تجد تلك الفتاة الطريق إلى عالم الفن سالكة أمامها؛ كان الفنان المصري الرائد محمود سعيد صديقا للعائلة، فأذهلته رسومها حين اطلع عليها، ومن خلاله استطاعت أن تتعرف إلى المخرج والرسام كامل التلمساني الذي كان يومها داعية تمرد ومعاصرة والتزام إنساني من خلال جماعة فنية أسسها بمعية جورج حنين ورمسيس يونان وفؤاد كامل. كانت تلك الجماعة تحمل اسم “الفن والحرية” فهل كان حلم إنجي أفلاطون يتخطى طرفي تلك المعادلة؟

صارت الممارسة الفنية يومها بالنسبة للفتاة التي ما زالت صغيرة في السن أسلوبَ التعبير عن التوق إلى الحرية، غير أن اقترابها من أفراد تلك الجماعة الذين كانوا يجمعون بين الثقافتين العربية والفرنسية كان قد طبع طريقة نظرتها إلى العالم بأسلوبين، يبدوان الآن متناقضين، غير أنهما في بداية أربعينات القرن العشرين لم يكونا كذلك. كانت إنجي أفلاطون سريالية في الرسم، ماركسية في السياسة. ولم تكن ترى تناقضا بن ما تتمرد عليه في الفن وما تنشد الوصول إليه من خلال السياسة.

الثورية النسوية

كان تأثرها بأفكار جماعة الفن والحرية قد هيأ لها أرضية خصبة للتفكير في قضايا المجتمع بوعي غلب عليه الطابع الاشتراكي. وهو ما جعلها تنزلق تدريجيا وبقناعة راسخة إلى العمل السياسي المباشر في اتجاهين، النسوية حيث صارت واحدة من رائدات الدعوة إلى تحرير المرأة، والارتباط الحزبي حين انتمت إلى حركة إسكرا الشيوعية عام 1944.

كان كل شيء يجري في حياتها بطريقة منسجمة، كما لو أن أفلاطون خلقت لترسم وتكون داعية تمرد نسوي وحاملة أفكارا سياسية تدعو إلى العدالة الاجتماعية. وهو ما جعلها تهتدي إلى موهبتها في الكتابة، حين كتبت منشورين سياسيين اكتسبا شهرة في مجال التثقيف السياسي هما “80 مليون امرأة معنا” و”نحن النساء المصريات”، فيهما قدمت أفلاطون رؤيتها في مجال العلاقة الجدلية بين حرية المرأة وتحرر الأمة، وهي العلاقة التي قادتها إلى أن تتخلى عن السريالية أسلوبا فنيا لتنضم إلى الواقع، بطريقة تهبه القدرة على التعبير الراقي عن مشكلاته.

وما إن أطل عقد الخمسينات من القرن الماضي حتى كانت أفلاطون تقف في الصف الأول من الرسامين المصريين المهمومين بتطلعات المجتمع ونضالاته من أجل التحرر، فكانت مشاركتها في بينالي فينيسيا عام 1952 تكريسا لوجودها فنانة من طراز خاص، كانت الحياة اليومية المصرية تأخذ على يديها طابع المناجاة الثورية المعاصرة.

من القصر إلى المعتقل

هل خيبت ثورة العسكر في يوليو/ تموز 1952 آمالها في الحرية، بحيث استمرت في العمل السياسي المعارض للتجربة الناصرية؟ بالرغم من نزعتها القومية فإن إنجي أفلاطون التي تشبعت بالفكر الشيوعي لم تكن ترى في المبادرات الناصرية حلا. وكما أرى الآن فإنها مثل أي شخص شيوعي كانت منفصلة عن الحلول الممكنة التي يقترحها الواقع؛ من وجهة نظرها لم يكن الحل إلا شيوعيا. وهو ما أدى في النهاية إلى اعتقالها عام 1959 لتقضي في السجن أربع سنوات، عاشت حيرتها بطريقة فسرت لها اختلافها عن رفيقاتها في النضال.

بالنسبة لابنة العائلة الأرستقراطية كانت حياة الشظف أمرا لا تذكره الكراسات الحزبية ولم تتعلمه سلفا. لقد اكتشفت في سجن القناطر أنه لم يعد لديها شيء تفعله سوى أن ترسم. في البداية لم يكن ذلك الشيء مسموحا به، غير أن إدارة السجن سمحت لها في ما بعد بأن تعود إلى حياتها الحقيقية، أن ترسم، بشرط أن يكون كل ما ترسمه ملكا للسجن. يومها صار الحلم بالحرية واقعا شخصيا يضغط عليها فتوزعت رسومها بين فضاءين، فضاء السجن وفضاء الحياة التي تقع خارجه وكانت صور النساء الحالمات بالحرية وراء القضبان هي التي جعلتها تنجز أجمل أعمالها في تلك المرحلة. صارت ابنة القصر الثرية تستلهم أحلام رفيقاتها القادمات من الهامش الاجتماعي.

واقعية بشروط سحرية

عام 1964 غادرت إنجي أفلاطون السجن ولم تكن محطمة، وهو ما جعلها تستعيد موقعها في صدارة المشهد الفني المصري فأقامت العديد من المعارض الشخصية في مصر والعالم وكان لها أن تحقق حلما قديما في العرض في موسكو ونيودلهي. رسومها ذات الطابع الريفي أثارت الكثير من الأسئلة حول الفن الملتزم وكانت حياة السجن قد غيرت الكثير من آرائها حول الأساليب الفنية فكانت الواقعية أقرب تلك الأساليب إليها. غير أن واقعيتها لم تكن من النوع التسجيلي، القريب مما يمكن أن يقدمه الفوتوغراف.

كانت واقعيتها من النوع الذي لا يخلو من السجال التقني، وهو سجال يعتمد أصلا على اللعب بالأدوات والمواد المستعملة. ففي سبعينات القرن العشرين اتجهت الرسامة إلى أن تستعين بالفراغ الذي يتخلل الضربة الفنية الواحدة، وهو فراغ كانت الفرشاة التي تم قص عدد من شعراتها تتركه على سطح اللوحة كما لو أنه جزء طبيعي منها. ومع ذلك فإن أفلاطون لم تنتبه إلى ضرورة أن يكون الفن مستقلا عن السياسة إلا حين بلغت الستين من عمرها. حدث ذلك قبل أن تغادر الحياة بخمس سنوات (توفيت عام 1989). يومها كفت الرسامة عن النشاط السياسي وتفرغت نهائيا للرسم. مَن تأخر على الآخر، إنجي التي انغمست بشكل أعمى في السياسة أم الرسم الذي كان المعنى الحقيقي لحياتها؟

الآن يبدو سؤال من ذلك النوع مربكا، فهو لا يستدعي إلا إجابات حزينة غامضة؛ كان من الممكن أن تكون إنجي أفلاطون أكثر اكتمالا مما ظهرت عليه في صورتها التاريخية، باعتبارها ناشطة نسوية وحزبية معارضة وسجينة ورسامة، ولكن ما حدث في الواقع هو الذي يهبنا صورة تلك المرأة المناضلة بعطائها الفذ الذي صار جزءا من التاريخ.