اللاعبون بين اللون والكلمة

ليست نادرة الحالات التي ظهر فيها رسامون مارسوا الكتابة الأدبية، قصا وشعرا. كانت لغة العراقي رافع الناصري (1940ــ2013) رفيعة المستوى. كتب كتابين. الأول عن فن الحفر الطباعي في العالم العربي والثاني عن ذكرياته في الصين وهو الذي درس الفن هناك. في بداياته كان الروائي والشاعر جبرا إبراهيم جبرا رساما. هو الذي كان كتب لجماعة بغداد للفن الحديث أدبياتها وكان مؤلف حكاية الحداثة الفنية المعتمدة رسميا في العراق.

السوري فاتح المدرس كتب الشعر والقصة في شبابه. قبل سنوات صدر كتاب أنيق الشكل وعميق المحتوى هو عبارة عن حوارات جرت بين الشاعر أدونيس والرسام المدرس برعاية قاعة الأتاسي الدمشقية. الفلسطيني الأردني محمد الجالوس كان في بداياته قد أصدر كتبا في فن القصة القصيرة الذي عاد إليه مؤخرا من خلال كتابه (حكايات مليحة) بعد انقطاع عن الكتابة لأكثر من ربع قرن.

غير أن الكتابة الأدبية شيء وممارسة النقد الفني شيء آخر. لذلك يمكن النظر إلى التجارب الكتابية التي قام بها العراقي شاكر حسن آل سعيد (1925ـــ2004) والتونسي الحبيب بيدة والمصريون حسن سليمان (بالأخص في كتابه حرية الفنان 1980) وعزالدين نجيب وعادل السيوي والسعودي عبدالرحمن سليمان والعراقيون شوكت الربيعي وعادل كامل وسعد القصاب والبحريني عباس يوسف والفلسطيني الأردني محمد العامري بطريقة مختلفة. فهم رسامون مارسوا نوعا من المكر الأدبي حين التفتوا إلى الرسم، بطريقة مختلفة أعفتهم من الاستعانة بتجاربهم الشخصية، كونهم رسامين. لم يكن ينقصهم شيء في مجال مهنتهم الأصلية. هم رسامون حقيقيون. لذلك لا يصح عليهم القول الذي يزعم بأن ناقد الفن هو رسام فاشل. ولأني أعرفهم شخصيا يمكنني القول إن كتابة النقد الفني كانت بالنسبة لهم جزءا من الرسالة التي يودون إيصالها إلى جمهورهم الذي صاروا يتعرفون عليه بطريقتين.

الكتاب الذي بشر بالتحول

“غاية الرسام العصري” هو عنوان الكتاب الذي صدر للرسام المصري رمسيس يونان عام 1937 عن جماعة الدعاية الفنية. وهي الجماعة الفنية التي أسسها أستاذ الفنون الرائد حبيب جورجي عام 1928. ضمت تلك الجماعة مجموعة من طلاب مدرسة المعلمين العليا وخريجيها. نشر ذلك الكتاب الجريء والغامض والعميق والمتمرد والنادر من نوعه يكشف عن عمق إيمان جورجي بالحداثة وبضرورة التحول الفني.

أما مؤلف ذلك الكتاب فهو مؤسس جماعة (الفن والحرية) التي اتبعت تعليمات الوصفة السريالية الفرنسية في وقت مبكر، وكانت لها صلات مع بابا السريالية أندريه بريتون.

الذي يهمني هنا أن كتاب “غاية الفنان العصري” يمكن اعتباره أول كتاب عربي في النقد الفني بمعناه المعاصر. في ذلك الكتاب يركز يونان على علاقات الفن بالمجتمع والتقنيات الحديثة والتطور العلمي وتغير مفهوم الزمن. كما أنه يكشف عن الممرات الخفية التي تصل بين التفكير النظري والممارسة الفنية العملية.

في كتابه يبسط يونان دعوته إلى التمرد على رسم الواقع من خلال اللجوء إلى حقيقة أن الفوتوغراف قد حل محل الرسم بتفوق، وهو ما يتطلب من الرسام أن يبحث عن مجالات أخرى يؤدي من خلالها وظيفته. وهي مجالات تستدعي التعبير عن مشكلات الواقع بعيدا عن التسجيلية التوثيقية. ولتأكيد موقفه النظري يقدم يونان خلاصات لمدارس الرسم الأوروبي التي تحررت من عبء التصوير الواقعي المباشر كالانطباعية والوحشية والتعبيرية والتكعيبية والتجريدية والسريالية التي ابتكرت خيالا للحياة مختلفا عن خيال الواقع. كان رمسيس يونان كاتب بيانات ثورية. ما أضفى على أسلوبه في الكتابة طابعا متشنجا هو انعكاس لطريقته في الرسم.

الرسامون نقادا. لماذا؟

ولكن لمَ يكتب الرسامون؟ سؤال ليس ضروريا وقد يكون فائضا. غير أنه حين يتعلق الأمر بالنقد الفني يتكسب شيئا من الأهمية. فالنقد ليس كتابة ذاتية. إنه ممارسة تتعلق بما يفعله الآخرون. غالبا ما يلعب الناقد دور الوسيط بين الفنان والعمل الفني من جهة ومن جهة أخرى المتلقي الذي ينتظر من الناقد أن يسلمه مفاتيح المعرفة والتذوق الجمالي. هناك كتابات كثيرة لفنانين يمكن استبعادها بالرغم من أنها تتعلق بالفن، بل وتمس جوهره.

ما قدمه الفنانان، العراقي شاكر حسن آل سعيد والمصري حسن سليمان (1928 ـــ 2008) في مجال الكتابة كان يعبر عن جهد مخلص وعميق على مستوى محاولة التعرف على الفن. كانا غزيري الإنتاج ويمكن القول إنهما من أكثر الفنانين العرب نشاطا في مجال الكتابة. غير أن ما كتباه لا يمكن أن يُحسب على النقد. إنه نوع كتابي امتزج فيه الانطباع بالتجربة الشخصية وهو ما جعلهما غير معنيين كثيرا بتجارب الآخرين الفنية. لم يكونا مهتمين بلعب دور الناقد الفني في الحياة الثقافية. هما أقرب إلى شخصية المنظر أو المفكر منه إلى شخصية الناقد.

من وجهة نظري فإن الرسامين الثلاثة الذين اخترتهم نقادا هم في الأساس نقاد مكرسون. مارسوا الكتابة باعتبارهم نقادا بالقوة نفسها التي مارسوا فيها الرسم باعتبارهم رسامين.

رمسيس يونان كان سابقا لعصره حين دعا إلى تغيير قواعد الرسم وعناصر الذائقة الجمالية معا. أسعد عرابي الذي تسلح بفلسفة الفن التي درسها أكاديميا وكمال بلاطة الحريص على تفكيك عناصر الهوية الوطنية وصولا إلى الجذور التي يمكن من خلالها الربط بين الإنسان والفن.

أسعد عرابي بمزاجه النضر

تلتقيه رساما غير أن تلتقيه ناقدا. ارتباك الرسام وقلقه لا يذكران بثقة الناقد وقوة حيلته. في الحالين فإن أسعد عرابي يبدو متوترا ومشدودا ومنضبطا ودقيقا في حركته كما في كلماته. وهو ما تعلمه من الدرس الأكاديمي يوم درس الفلسفة.

من بردى إلى مدينة الزجاج

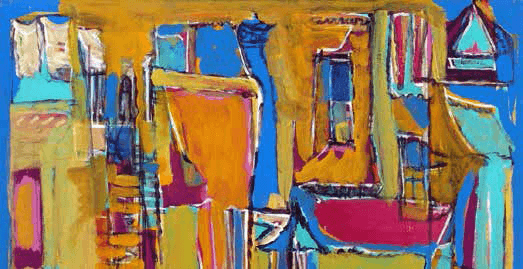

رسام على قدر كبير من الغنائية الحزينة وناقد يبحث في الأصول الكلاسيكية عن أسرار الجمال الحي. لغته التعبيرية في الرسم تكشف عن جرأة وحرية استثنائيتين في تناول الموضوعات الاجتماعية والسياسية بالرغم من أنه يحن بين حين وآخر إلى التجريد الذي يضفي على نزعته التعبيرية طابعا تأمليا هو أقرب إلى شطحات المتصوفة التي لم تقف بينه وبين الالتفات إلى ما هو عابر ويومي وزائل من وقائع. لوحاته مرويات دمشقية تمزج قوة الصورة بما يرافقها من همس عاشق.

هناك بلاد تتشكل على سطوح لوحاته كما في ذاكرته هي ما تبقى من حياة عاشها على عجل قبل أن ينفتح على العالم بثقافته الواسعة لينظر من شباك شقته في ديفانس (الضاحية الباريسية) إلى العالم باعتباره مدينة من زجاج.

ما أن يُلقي المرء نظرة إلى لوحاته حتى يتأكد من أنه ورث من المحترف الفني السوري ما لم يرثه إلا القلة ممن تربوا في أحضان ذلك المحترف. صلابة في البناء التصويري وشاعرية في التعبير الحر.

ما لم يختره أسعد عرابي أن يكون سوريا بالرغم من أن أصوله لبنانية. ما الفرق؟ سيتساءل البعض. الفرق يظهر حين يكون المرء فنانا. أما حين يكون ذلك الفنان هو أسعد عرابي فإن شبهة التخلي ستلاحقه. فالمحترف الفني اللبناني لا يمت بصلة إلى المحترف الفني السوري. هما محترفان مختلفا المزاج والأفكار والرؤى والأساليب.

كان عرابي مخلصا لما تعلمه في دمشق. لا على مستوى التقنية فحسب بل وأيضا على مستوى طريقة النظر إلى الحياة. تراه اليوم دمشقيا أكثر من أي زمن مضى، بالرغم من تلك الأربعين سنة الباريسية التي تفصله عن دمشق.

في مرآة الآخر

“كما يهرب الناس من وحدتهم، فقد قُدر لي أن أهرب من المكان الذي أتعلق به. هذا هو شأني مع الوجدان، دمشق وصيدا” يقول أسعد عرابي الذي ولد في دمشق عام 1941 ابنا لعائلة لبنانية.

بالنسبة له ليس هناك شيء مؤكد، حتى سنة ولادته. غير أن ذكريات طفولته الدمشقية تعود إلى ما قبل عام 1948 حين عاش في كنف عائلة أمه التي تنتسب إلى (البهلول) الأخ الزاهد والمتصوف للخليفة العباسي هارون الرشيد.

في سن الخامسة عشرة اكتشف الرسم الذي سلمه إلى عالم لا يزال يتوارى بمقتنياته خلف حجب من ضباب. عام 1966 أنهى دراسة الرسم في جامعة دمشق ليتوزع وقته بين التدريس في الجامعة نفسها والتنقل بين صيدا وبيروت، حيث أتيحت له فرصة العرض في “غاليري وان” والاقتراب من الشاعر الطليعي يوسف الخال.

عام 1976 سيشد الرحال إلى باريس في بعثة لإكمال دراسته الفنية. ومنذ ذلك الحين وهو يقيم هناك. وبالرغم من حصوله على شهادة الدكتوراه في علم الجمال وفلسفة الفن فإنه عمل قليلا في التدريس الجامعي وأحيانا كان يتعاون مع مؤسسات نشر ويحرص على أن يكون دائم الحضور على مستوى الكتابة عن الفن في الصحف اليومية غير أنه في المقابل رسم كثيرا، بل يمكنني اعتباره واحدا من أكثر الرسامين العرب غزارة في الإنتاج وتنوعا في الأساليب. لقد اختار عرابي أن يتفرغ للفن، بالرغم من صعوبة ذلك الخيار على المستوى المادي.

حرص الفنان بحكم دربته في الكتابة وتمكنه من الدرس الفلسفي على توثيق خبرته في الفن من خلال كتاباته، إن في الصحف أو في مؤلفاته التي يقف في مقدمتها كتابه “وجوه الحداثة في اللوحة العربية” الذي صدر في الشارقة عام 1999.

يقول عرابي “أسعى بجهدي ما استطعت ألا أسلك طريقا كنت قد طرفته سابقا” وهو ما يعني أن الفنان الذي عرفته في أوقات سابقة وفي أماكن مختلفة هو ليس الشخص نفسه الذي التقيته آخر مرة في غربته الباريسية التي صارت وطنا.

مزاج نضر

غير مرة وقف عرابي أمام الموت وجها لوجه. وهو ما جعله يتأمل تجربته في الحياة باعتبارها مجموعة متلاحقة من الوقائع التي لا تتكرر. “أبتدأ اللوحة من حدث تشكيلي صدفوي عابر يقترح المرحلة الثانية بالتداعي قبل أن أتوقف عند المحطة الأبلغ احتداما” وهو ما يعني أن الفنان يبدأ تأسيس لوحته على قاعدة شكلية منضبطة تقع خارج ما ينوي التفكير فيه شكليا، ثم يأخذ كل شيء مجراه في اتجاه الموضوع الذي يشغل حيزا من خياله في مرحلة رسم تلك اللوحة.

الموضوع هو ما لا يتكرر لدى عرابي. فلكل مرحلة موضوعها، غير أن بنية لوحته تظل واحدة. وهي بنية تنتمي إلى المرحلة التي لم تفك بعد فيها الحداثة علاقتها بالأصول الحرفية للرسم. لا يزال هناك الشيء الكثير من بول سيزان في لوحات عرابي، على الأقل على مستوى البناء الرصين والمحكم، بالرغم من أن خبرة الفنان بالموت جعلته يقبل بشيء من التشظي الذي لا يقع خارج السيطرة.

ولأن عرابي يرى لوحته من موقعين؛ من داخل الرسم ومن خارجه، فإن حرصه على متانة البناء الشكلي لا يتعارض كثيرا مع رغبته في الهروب من قواعد الرسم. وهو ما منح أعماله قوة تعبيرية صادمة. أليس ذلك كفيلا بتفسير قدرة رسومه على أن تبقي جمالياتها نضرة في تأثيرها، متشنجة في انفعالها؟

تأملته وهو يقف أمام أبطاله النازحين في آخر سلسلة من أعماله مثل طفل لا يملك أجوبة على الأسئلة التي تتدفق من عين مبتلة بالدموع. شعرت أنه يفتح طريقا جديدة للوحته بعد أن لوح لأولئك الهاربين من الجحيم السوري بيده. لم تخدش الحرب مرآة شغفه المطلق بالحياة. لقد تعلم من الموت أن يكون أقوى مما يتوقع.

وقائع منسية

في أقصى تجريدياته صفاء، يظل أسعد عرابي ممسكا بخيط رفيع يقود إلى الإنسان. وفي المقابل فإن رسومه التشخيصية تغصّ بالمساحات التجريدية التي يختبر الرسام من خلالها سبل معالجته لموضوعاته. في الحالين ينتقل عرابي بخفة واسترسال كما لو أنه يفعل الشيء نفسه. فالفنان الذي يجد حرية في أن يمد يده إلى إرث الفن الحديث كله باعتباره إرثه الشخصي، وهو محق في ذلك، لا يجد أن المسافة التي تفصل بين التجريد والتشخيص ممكنة النظر. فعرابي بكل ما تنطوي عليه صوره من متعة بصرية ليس رسام معان، بالرغم من أنه يجازف في الكثير من صوره في القبض على العلاقات الإنسانية من جهة ما تشكّله من أبنية جاهزة، يمكن اتخاذها أساسا لبناء الصورة.

ولأن عرابي يستلهم في ما يرسم وقائع حية، قد يكون جزء منها متخيلا، بالرغم من أن ذلك الجزء كان قد التحق بالذاكرة واندس بين ثناياها، فإنه يحرص على أن يستحضر انفعاله وتوتره لحظة الرسم كما يفعل الرسام الانطباعي وهو يراقب التغيّر السريع الذي يطرأ على المرئيات بتأثير مباشر من قوى الطبيعة.

قوة الرسم لدى هذا الفنان تكمن في تقلب مزاجه، فربما لا تكون حاضرة في ذهنه كل تلك الانقلابات قبل أن يمارس فعل الرسم. بالنسبة إلى عرابي فإن الرسم يفعل ما يشاء وليس على الرسام سوى أن يقتفي أثره. كائنات عرابي المسكونة بمصيرها تشبه رسامها الذي يسعى إلى وصف تيهه الشخصي.

رمسيس يونان السريالي العربي الأخير

أن تكون سرياليا مصريا فهذا معناه بالضرورة أن تكون نسخة معاصرة من رمسيس يونان، غير أنك ستكون عاجزا عن إضفاء صفة سريالية جديدة على الرجل الذي كان بمثابة بابا السريالية ومرجعها الأكبر في مصر ثلاثينات القرن الماضي وأربعيناتها التي كانت زاخرة بالوعود الجمالية.

في تلك الفترة كان التيار السريالي في العالم يتربع على قمة الحياة الأدبية وبالأخص في فرنسا وكان يونان بمثابة مبشر ذلك التيار المتمرد في مجتمع كان لا يزال يقف بين عتبتي المحافظة والتجديد مترددا في خياراته المصيرية. فكان ظهور يونان في المشهد الثقافي أشبه بصرخة الوثوب الحاسمة في اتجاه الحداثة الفنية.

كان يونان وفيا لثقافته المعاصرة التي اكتسبها من مطالعاته للكتب والمنشورات الفرنسية، حازما في خياراته الثقافية والسياسية التي نأت به بعيدا عن التفكير القطيعي وهو ما جعله فردا في مقابل جماعة لم تكن ترحم مَن يقاطعها أو يقف بعيدا عنها. غير أنه في كل ما فعله لم يكن وحيدا. كان انحيازه للحرية قد أغرى عددا من الكتاب والفنانين المصريين بالالتفاف من حوله واتباع صدى صرخته التي لا تزال تشكل دعوة للتغيير الثوري، بالرغم من أنها صارت جزءا من الماضي.

كتابه الفذ

عاش رمسيس يونان (1913ــ1966) حياته مسرعا وهو يحاول أن يؤثث الحياة الثقافية المصرية بشذرات جذرية مما يقع في العالم، فرنسا بالتحديد بحكم إجادته للغة الفرنسية. كانت التحولات التي عصفت بمفهوم الفن هي جوهر دأبه الشخصي من أجل الخلاص. شغفه بالفن وهو الذي كان رساما قاده إلى الكتابة، منظرا لولادة فن جديد، كان من العسير استيعاب ضرورته بالنسبة لوسط ثقافي، كان منغمسا في تحديث أدواته، لكن من غير التخلي عن مقومات وعناصر ومفردات تراث، كان في جله أدبيا.

كان كتابه “غاية الرسام العصري” الذي صدر عام 1928 بمثابة التمهيد لتأسيس جماعة الفن والحرية (عام 1939) وهنا علينا أن ننتبه إلى مفردات لم يكن تداولها في تلك الحقبة أمرا مريحا أو مسموحا به أو حتى مقبولا. كانت الحرية هي رسالة يونان الذي دفع ثمنها في ما بعد غربة واستبعادا ونفيا.

هل كان الشاعر جورج حنين (1914ــ1973) وهو “النموذج الأكثر ذكاء في القاهرة” حسب الروائي الفرنسي أندريه مالرو هو مؤسس تلك الجماعة التي تزعمها يونان وصار المتحدث الرسمي باسمها؟ في هذا المجال ليس هناك إجماع، غير أن ما يؤكده المؤرخون أن حنين كان قد ساهم في تأسيس تلك الجماعة التي كان من بين أعضائها: المخرج كامل التلمساني، أنور كامل وأخوه الشاعر المعروف فؤاد.

لعب يونان في تلك الجماعة دور المحرك الذي لا يكف عن إحراق وتصفية المواد الذي يتلقفها مستمدا طاقته التفجيرية من بيان (يحيا الفن المنحط) الذي أصدره عام 1938 ووقع عليه 37 رساما وشاعرا مصريا. هل كان ذلك البيان بداية لسوء فهم مدبر، جعل منه ضحية لاتفاق مؤقت بين سلطة رجعية، يمثلها النظام الملكي الحاكم يومها في مصر وبين التيار السياسي ذي النزعة اليسارية ممثلا بالحزب الشيوعي المصري؟

المتمرد على الجميع

لم يكن يونان في شبابه يقف بعيدا عن الحزب الشيوعي المصري، بل إنه كان أقرب إلى أفكار ذلك الحزب من سواه من الأحزاب المصرية التقليدية، غير أن موقفه الناقد بغضب وسخط للسياسات الستالينة يومها قد جعله محل شبهة بالنسبة لعقائديي الحزب، الذين كانوا يفتحون مظلاتهم في القاهرة حين تمطر السماء في موسكو، فكانوا ستالينيين أكثر من ستالين نفسه. كان موقف الشيوعيين السلبي من يونان سببا رئيسا في تحريض السلطات الرجعية على اعتقاله عام 1946. قضى يونان سنة في المعتقل، كانت واحدة من أكثر السنوات خصبا. لقد ترجم يومها ديوان ارتر رامبو “فصل في الجحيم” ومسرحية “كاليغولا” لألبير كامي. كان رجل الثقافة حاضرا في عز أزمات رجل السياسة الذي لم يكن سياسيا إلا من جهة وطنيته الخالصة والنقية.

كانت تهمة اعتقاله مضحكة: التفكير بقلب نظام الحكم. كانت تلك رسالة مزدوجة من قبل نظام الحكم الرجعي والشيوعيين، وكانت الحركة السريالية هي المقصودة، ما لم يكن يفهمه النظام وهو ما كان يعتبره لغزا محيرا وما لم يكن مقبولا من قبل دعاة الستالينية. كم كان العمر شقيا برمسيس يونان الذي أخلص لحريته في مواجهة القطيع؟

عاطفة من غير جناحين

بعد اعتقاله صار رمسيس يونان يفكر بيأس. كانت العزلة قد أطبقت عليه، ولم يكن راغبا في إعادة قنوات الاتصال بالشيوعيين الذين اعتبروه تروتسكيا فقرر الهجرة بعد إطلاق سراحه إلى باريس التي رحبت به باعتباره واحدا من أبناء لغتها الملهمين. عمل يونان يومها في القسم العربي بالإذاعة الفرنسة. تسع سنوات مريحة قضاها في الحاضنة السريالية كانت هي أحلى سنوات حياته، رسم فيها ما كان يحلم فيه غير أنه لم يكتب شيئا مهما. دراساته في الفن كانت نوعا من الاستعادة لماضيه التحريضي.

كان في حقيقة وجوده الباريسي شبحا للشخص الذي كان يتمنى أن يكونه في ماضي أيامه المصرية. كتابه “دراسات في الفن” يكشف في جزء كبير منه عن تخليه عن فكرة التغيير من خلال الفن. كان يأسه الوطني عارما إلى أن حانت لحظة الحقيقة. عام 1956 حين العدوان الثلاثي على مصر طُلب منه أن يبث بيانات الغزاة باللغة العربية عبر الراديو فرفض ذلك وكان ذلك مدعاة لفصله من العمل، بل ولتسفيره من فرنسا. يومها حاول ثروت عكاشة أن يحميه من خلال تعيينه في السفارة المصرية بباريس غير أن السلطات الفرنسية أصرت على تسفيره وكان لها ذلك. يومها عاد السريالي إلى وطنه بسريالية ناقصة. لقد عاد بفكره إلى وطنه غير أن عاطفته كانت قد فقدت جناحيها.

مصر ليست مصره

كانت مصر قد تغيرت وزملاء مغامرته الأولى كانوا قد اختفوا، موتا وسفرا. مصر الجمهورية احتضنت يونان ووهبته صفة موظف تليق بتاريخه. غير أن ذلك التكريم كان إيذانا حقيقيا باغتياله مفكرا وفنانا مستقلا. كان شعوره الوطني الذي وقف وراء قرار طرده من الأراضي الفرنسية أكبر من أن تعبر عنه فكرة أن يكون موظفا في مؤسسة رسمية، كانت بطريقة أو بأخرى تتبنى الواقعية الاشتراكية في الفن.

كان زمن عبدالناصر ثقيل الوطأة على السريالي الذي صار يرسم بطريقة تجريدية، وهو ما يمكن أن يستوعبه تاريخ الفن المصري المعاصر، غير أن ذلك التحول لم يكن بالنسبة ليونان سوى إشارة لما انتهت إليه حياته من عبث وجودي. مصر التي حلمها سرياليا لم تعد موجودة.

كانت مصر موجودة أمامه بقوة العسكر وبثقافة كان قد قاومها مبكرا. رمسيس يونان الذي يشبه في صوره الشاعر اليوناني، إسكندري المولد والحياة كافافي كان في حقيقته ضربة الطبل الأولى التي مهدت لولادة رسم حديث في مصر. كان يونان مناضلا في اتجاهات متعددة. سكنته سرياليته وكانت تلك السريالية تهمة بالنسبة للآخرين، في الوقت الذي كانت وطنيته سببا في حرمانه من الاستمرار في إقامته الفرنسية المريحة. لا يزال يونان حتى اليوم يعيش في زمن مصري مختلف.

كمال بلاطة الهارب من الذاكرة إليها

الحروفي في غابة التجريد

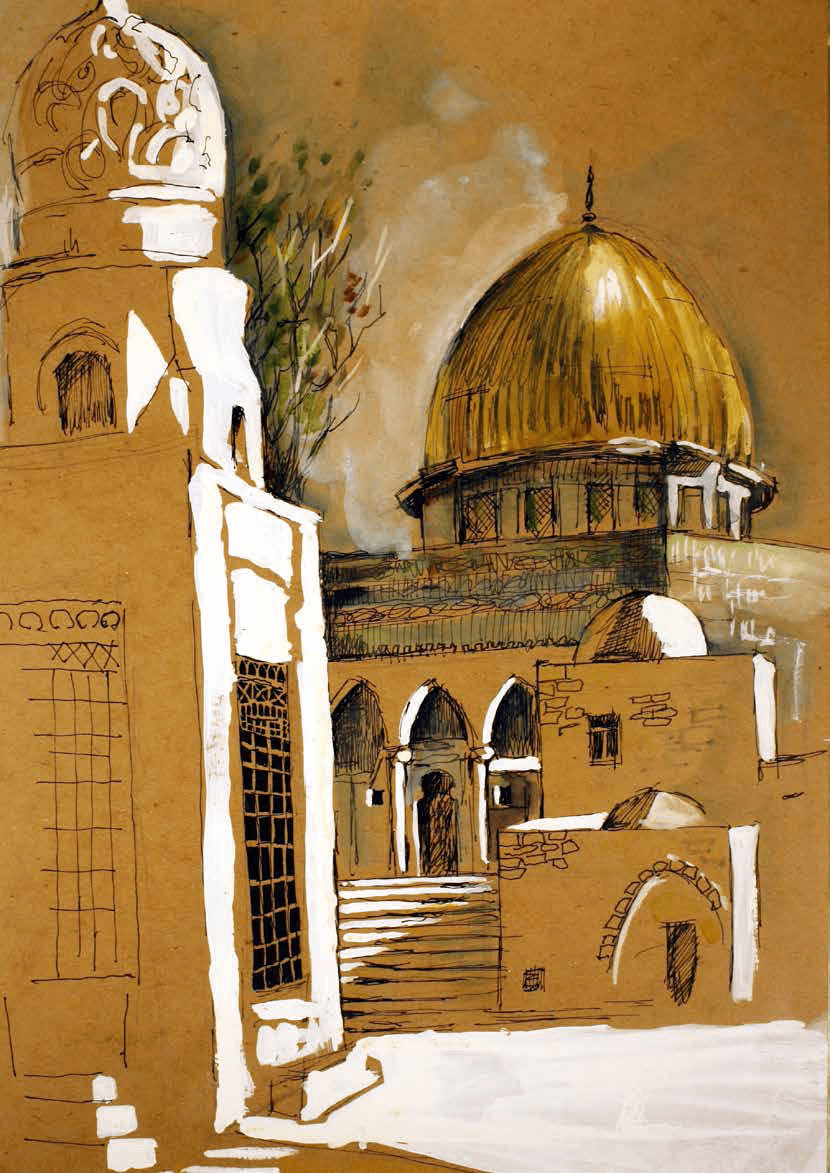

لا يلتفت كمال بلاطة إلى الوراء إلا حين يكتب. معرضه الحالي “وكان النور” المقام في لندن (قاعة بيرلوني) يقدمه في صورته الحالية، فنانا تجريديا، وهو كذلك منذ عقود. ومَن لا يعرف سيرة تحولاته الفنية يمكنه أن يكتفي بهذه الصفة.

تجدده يهبه القدرة على أن يغادر المكان الذي يطمئن إليه بثقة من يعرف أن ما ينتظره هو الأفضل دائما. فهذا الرسام الذي بدأ في صباه برسم مناظر المدينة المقدسة التي ولد فيها استطاع أن يمر بعدد من المدارس والأساليب الفنية من غير أن يشغله هذا الأسلوب أو تلك المدرسة عن البحث في جوهر الفن الذي يقع دائما خارج ما هو متداول من اقتراحات جمالية.

كان لتجربة العيش في الغرب أثرها الكبير في تطور نظرته إلى الفن ومن ثم إلى العالم الذي يحيط به بمشكلاته وقضاياه المصيرية، كما هو حال القضية الفلسطينية التي أخلص لها وكان في سبعينات القرن الماضي واحدا من أهم الرسامين الذين عرفوا بغزارة نتاجهم على مستوى الملصق السياسي. كان يومها رساما تشخيصيا مباشرا.

ولكن بلاطة كان قبل أن يتحول إلى الفن التجريدي رساما حروفيا. ولعه بالكوفي المربع (أحد أهم أنواع الخط العربي) أهله لأن يقف في مقدمة الفنانين الحروفيين العرب، من جهة تميز قدرته على استلهام جماليات الحرف العربي بطريقة معاصرة.

كان أحيانا يكتفي بالنص، لا زيادة ولا نقصان. وهو ما تعلمه من سحر الكتابة ولذة الإصغاء، الأمر الذي يسر للحرف شكلا جماليا، سيكون بمثابة محفز لفهم ما استغلق من المعاني.

شيد بلاطة عمارته الفنية الرصينة من مواد مختلفة، بعضها مستعار من التراث البصري العربي والبعض الآخر هو وليد تأثيرات فنية غربية، غير أن المواد التي صار الفنان يخلقها بنفسه من خلال تأويل اللقى التي يعثر عليها أثناء نزهاته الفكرية بصريا هي ما تهب تجربته الفنية مكانة لائقة في المشهد الفني العربي.

المسافر بين اللغات

كمال بلاطة هو ابن القدس. ولد فيها عام 1942. في طفولته درس الرسم على يد خليل الحلبي الذي حثه على رسم مشاهد من المدينة. كان معرضه الأول الذي أقامه عام 1961 يتألف من مجموعة من اللوحات، كان قد رسمها لكي يتعلم الرسم. غير أن ذلك المعرض كان محفزا له للذهاب إلى روما من أجل دراسة الفن بين عامي 1961 و1965. بعدها تابع دراسته في واشنطن (1968ــ 1971) ليبدأ رحلة شتاته التي امتزج فيها الفني بالإنساني بطريقة لا تقبل فصلا. فهذا الرسام الذي عاش حياته كلها متفرغا للفن والكتابة لم تغوه مدينة من المدن التي أقام فيها (فرنسا، الولايات المتحدة، المغرب، لبنان) مثلما فعلت أخيرا برلين، التي يقيم فيها الآن. غير أن برلين بالرغم من أنها صارت اليوم تحتل الصدارة بين مدن العالم على مستوى ما تنتجه وما تحتضنه من فنون، تظل واحدة من مفردات يزخر بها قاموس الشتات الفلسطيني. مدينته الحقيقية هي القدس.

ولم يكن عنوان معرضه اللندني الأخير “وكان النور” إلا إشارة إلى البهاء الذي يقيم هناك. في البعيد كما لو أنه نوع من الذاكرة. خبرة بلاطة في تركيب تفاصيل الذاكرة جعلت منه واحدا من أهم الباحثين في شؤون الفن الفلسطيني. ففي كتابيه (استحضار المكان ـ دراسة في الفن التشكيلي الفلسطيني المعاصر) و(الفن الفلسطيني من 1850 إلى حاضرنا) يقدم بلاطة جردا تاريخيا، محسوبا بدقة للمراحل التي مر بها الفن الفلسطيني وللفنانين الذين شكل ظهورهم فتحا في مجال الرؤية البصرية.

غير أن الذاكرة بالنسبة لفنان تجريدي، وهو ما انتهى إليه بلاطة منذ عقود، تظل مجالا حيويا قابلا للتأويل. هذا فنان لا يُمسك بيسر. شيء منه لا يزال يقيم في القدس، غير أن حريته في الرسم تجعله يندفع إلى تنفس المزيد من هواء العالم. لو عرضت لوحاته بمعزل عن أفكاره، فإن النتائج ستكون مفاجئة.

وكان النور

المدينة التي حُرم من العودة إليها تظل محور اهتمامه. سُرة الأرض هناك. ولكن المؤرخ الذي يمتلك خبرة بمشكلات الثقافة الفلسطينية كان قد أدرك في مرحلة مبكرة من حياته أن عليه أن يكون رساما أولا ومناضلا ثانيا. وهو ما جعله يستعمل الذاكرة بخفة وحرية من غير أن يكون خادما لها. ذاكرته في الفن ليست فلسطينية خالصة. إنه يتذكر ليرسم. ذاكرته تتخطى حدود المنجز البصري إلى النص التاريخي أو الديني. فبلقيس الملكة اليمنية وصديقة النبي سليمان كانت محور معرضه الذي أقامه في دبي عام 2014.

كانت فكرة الصرح الممرد الذي وردت في القرآن الكريم هي ما أغرت بلاطة في الاقتراب من بلقيس، وهو اقتراب لم يكن حكائيا. كانت أعمال المعرض تنتمي إلى التجريد المحض. حاول بلاطة من خلال أعماله أن يتخيل ذلك الصرح الزجاجي ليقف مع بلقيس في فتنتها ومع سليمان في ولهه. هذا الرسام المثالي من جهة عكوفه على الرسم، مصدر إلهام وحياة، يعرف جيدا أن الفن يتسع لأكثر من حياة، لذك جاء معرضه “وكان النور” مكملا لما بدأه في بلقيس. يمكن لمَن رأى المعرضين أن يكتشف بيسر أن الرسام لا يزال مقيما في السياق الشكلي نفسه، وهو سياق يغلب عليه إيقاع الموسيقى.

ستتأخر القراءة الأدبية لأعمال بلاطة، ذلك هياما عظيما بالموسيقى يسكنها. هذا رسام يدين للموسيقى بالكثير مما يفعل. أتذكر أنني حين رأيت عددا من لوحاته في دبي شعرت بأن الريح تتحرك بانفعال في القاعة التي كانت صامتة. لم تكن بلقيس مجرد أثرا قرائيا، كانت الملكة التي تكشف عن ساقيها من أجل أن تنتقل إلى المعجزة.

ولم تكن المعجزة سوى مزيج من ألوان الماء والشمس والتراب والسماء. يعترف بلاطة “العمل الفني بالنسبة لي هو عمل فكري قبل كل شيء” بلقيس لم تكن سوى فكرة اخترعها سليمان ليجد معنى لصرحه الممرد. عبر بلاطة قصر سليمان ليصل إلى مدينته التي حُرم من العودة إليها.

الجمال باعتباره خلاصة حياة

كمال بلاطة هو نموذج مثالي للفنان المنشق. لقد أدرك بحسه النقدي المعاصر أن الذاكرة وحدها لا تصنع فنا وأن الوطن المرتجى لا تصنعه الذكريات وحدها فاتجه إلى الفن الخالص، لا ليعفي نفسه من الإجابة على الأسئلة المصيرية، بل ليضع تلك الأسئلة في سياقها المعاصر. منذ عقود لم يعد فنه ملتزما بالقضية كما يطرحها السياسيون وكما صار الناس العاديون يفهمونها. هل كان عليه أن يوضح أن الفن هو الآخر قضية؟ ولكنها قضية لا تدخل عنصرا في المعادلة التي صارت بمثابة قياس للضمير الجمعي.

بلاطة الذي كان يوما ما ثائرا سياسيا لم يعد معنيا اليوم سوى بقياس تأثير تمرده على المستوى الجمالي البحت. من وجهة نظره فإن معركة من هذا النوع هي ما ينبغي لنا أن نخوضه. بلاطة يرسم تجريديا ما كان يراه شاخصا أمام عينيه، لكن بلغة بصرية يمكنها أن تكون مقنعة للغرباء. لا لشيء إلا لأنها لغة جمال خالص. وبهذا يكون بلاطة قد ارتقى بفلسطينيته إلى العالمية. ليس لديه سوى الجمال ليدافع عنه. هو رسالته. وهي رسالة فلسطين إلى العالم.