حيرة الفن العربي في متاهة السوق

بالرغم من أن نشأة الفنون التشكيلية تعود في عدد من بلدان العالم العربي إلى السنوات الأولى من القرن العشرين غير أن سوقا احترافية تقوم بمهمة الترويج التجاري للفن على أسس ثابتة وصلبة تتبلور ملامحها بوضوح حتى هذه اللحظة.

من المؤكد أن المجتمع الذي خرج لتوّه من حقبة الخلافة العثمانية بكل ما انطوت عليه تلك الحقبة من ظلامية محكمة لم يكن مستعدا للتعامل مع بضائع تلك السوق، غير أن هناك من سوء الفهم ما وقعت فيه النخب الثقافية، وقد كان الفنانون جزءا منها، قد وقف حائلا دون قيام تلك السوق. وهو ما يسّر نشوء أسواق مرتجلة للترويج للفن التجاري، الأمر الذي جعل الأمور تزداد تعقيدا. فالفنانون الذين كانوا ينظرون إلى أعمالهم من جهة رفعتها الجمالية وقيمة ما تنطوي عليه من أفكار كان يعزّ عليهم أن تتحول تلك الأعمال إلى بضائع مادية يتم تداولها في السوق وفق شروط تقع خارج إرادتهم. وهو ما جعلهم في مراحل مختلفة يتعففون عن الدخول في ما يمكن أن يُسمى عرضا بـ”بمفاوضات الأسعار”، وهو أمر أجادته قلة من المهتمين شغفا بتسويق الفن، وكان البعض منهم قد حقق نوعا من التحول التاريخي اللافت في اتجاهين. خلق ذلك البعض مناخا، كان حاضنة لمزاج شعبي قبل بالفن بضاعة، لكن بشروط خاصة ومن جهة أخرى فقد تم تليين موقف الفنانين وصولا إلى قبولهم بالتنازل عن فكرة حصانة أعمالهم التي كانت مجرد وهم نخبوي. كان هناك دائما أصحاب قاعات أفذاذا وشجعانا في مغامرتهم التي كانوا يعرفون أنها تقبل الربح والخسارة بالمقياس التجاري، بالرغم من أن عددا قليلا منهم قد ترك عن طريق التضحية بصمة واضحة في تاريخ الفن التشكيلي العربي من خلال عروضه التي كانت بمثابة فتوحات، نظرا لتبنّيها لكل ما هو جديد ومتمرد وغريب وشاذ وغير منسجم مع الذائقة السائدة.

ومع ذلك فإن كل تلك المحاولات لم تخلق سياقا جمعيا، يمكن أن يمهّد لولادة سوق فنية في العالم العربي. كانت المعوقات الذاتية والموضوعية لا تزال قائمة، بل إنها كانت تزداد توحّشا في خضمّ الفوضى التي ما فتئت تضرب أجزاء من العالم العربي بين الحين والآخر. فسوق الفن ليست كالأسواق الأخرى التي تلبّي حاجات إنسانية مباشرة، لا يستغنى عنها في كل الحالات. في الحرب كما في السلم يحتاج الناس إلى الخبز، لذلك تظل سوقه قائمة. أما سوق الفن فإنها لا تعمّر إلا في ظل الاستقرار. وهو النعمة التي حرمنا منها دائما. ما شهدته دول الخليج العربي من بوادر لقيام سوق فنية في العشرين سنة الأخيرة هو وليد استقرار تلك الدول السياسي ورخائها الاقتصادي. وهنا تكمن نقطة مهمة. فلا سوق فنية من غير رخاء مادي. المجتمعات الفقيرة عبر التاريخ لا تتعامل مع الفن باعتباره بضاعة تصلح للبيع والشراء بل تمارسه باعتباره شعيرة سحرية تملك قدرة خفية على الدفاع وتغيير المصائر. هنا في هذا البحث، حاولت أن لا أبحث عن عذر لما تكاسلنا عن القيام به، بقدر ما ركّزت على الأخطاء التي جعلتنا ننحرف عن الطريق التي كان من الممكن أن تصل بنا إلى الهدف.

ما هي تلك السوق التي لم نتعرف عليها؟

في العقود الأولى من القرن العشرين كان هناك شخص فرنسي اسمه إمبرواز فولار. عاش فولار بين سنتي 1868 و1939. ما من أحد من الرسامين الفرنسيين الكبار الذين عاشوا حقبة الانتقال بين القرنين التاسع عشر والعشرين إلا ورسمه بأسلوبه الشخصي. رسمه جورج رووه وهنري ماتيس وبول سيزان وبابلو بيكاسو وبول غوغان وسواهم من الفاتحين الذين صارت لوحاتهم في ما بعد تباع بأسعار خيالية. قبل سنوات أقيم معرض كبير عُرض فيه جزء من إرث فولار. ذلك الجزء الذي يضم صوره الشخصية التي صارت جزءا من تاريخ الفن في عصرنا. ولكن فولار هذا لم يكن سوى تاجر لوحات.

هذا التعريف يخون الحقيقة. ولكنها ليست خيانة مطلقة. نعم كان فولار تاجر لوحات وكان تاجرا ذكيا، غير أنه لم يستعمل ذكاءه في المنافسة داخل سوق الفن المتاحة من أجل الإثراء السريع، بل فعل العكس تماما حين أنشأ سوقا مضادة، قوامها فن جديد لا يحظى بإقبال الجمهور الذي ينجرّ وراء ذائقته التي لا تقبل الشك.

ما ربحه فولار لم يربحه أحد من تجّار الفن المكرسين الذين تفوقوا عليه بأرباحهم المادية غير أن التاريخ لم يعد إلى ذكرهم. سخرية فولار من تاريخ الفن أكسبته مكانة استثنائية في ذلك التاريخ.

سيكون من الصعب تخيل وجود فولار عربي. ففولار هو ابن بيئة ثقافية كانت ولا تزال تتحدى نفسها نقديا. يقع ذلك في ظل نظام رأسمالي غاشم. غير أن ذلك النظام لا يسمح لنفسه بمصادرة الحريات أو تقييد النقد. لذلك نجح مشروع فولار في تبنّي الفنانين الذين كانوا شبابا من غير أن يكترث بما يمكن أن تقوله السوق عن مغامرته. كان على يقين من أن خسارته لن تسعد أحدا، غير أن انتصاره كان من شأنه أن يخلق سوقا جديدة.

سيكون علينا من أجل الإنصاف أن نعترف أن سوقا للفن العربي لم تكن قائمة في يوم ما. حتى الأسواق المحلية، المغلقة على نفسها لم تكن في حقيقتها أسواقا للمنافسة الحرة، بل كانت تنحو إلى الاحتكار. غياب سوق تقليدية ألقى بظلاله على انعدام الفرصة لقيام سوق مضادة. وعلى العموم فإن ذكرا لمفهوم سوق الفن في الأدبيات العربية المتعلقة بالفن لم يرد في مختلف المراحل. بيع الأعمال الفنية وشراؤها كانا يتمّان بطريقة هي أقرب إلى الارتجال منه إلى التخطيط المسبق. وهو ما انعكس سلبا على أسعار (الفنانين) التي لم تكن ثابتة، بل تتغيّر بتغيّر المكان الذي يعرضها ونوع المقتني الذي يقبل عليها والنسبة التي تتقاضاها صالة العرض من المبيعات. كان هناك نوع من التواضع ولم يكن كافيا لخلق مناخ يمهد لولادة سوق فنية.

بماذا تختلف سوق الفن عن أسواق المصنوعات اليدوية التي تعجّ بها المدن العربية؟ تتطلب إقامة سوق فنية وجود بنية مختلفة عن البنية التقليدية. لا لأن البضاعة هنا مستحدثة بطريقة غير قابلة للتفاوض حسب، بل وأيضا لأن الغرض من تلك البضاعة مختلف عن أغراض الأعمال الفنية المتاحة بما يؤسس لقطيعة بينها وبين أنساق الثقافة الشعبية التي تتحكم بالمسافة التي تفصل بين ما هو فني وما هو غير فني. لذلك لم يكن التفكير في إقامة سوق للأعمال الفنية الحديثة (لوحات وتماثيل) ليستند إلى قاعدة للتصريف الواقعي. فإذا استثنينا التماثيل وهي في المنظور الديني السائد مجرد أصنام يجب تحطيمها فإن اللوحات التي تعلق على الجدران لا ينطوي تعليقها على أيّ منفعة مباشرة. هي أشياء لا تستعمل مثل الفخاريات والخزفيات والمعدنيات والذهبيات ولا يشعر المرء بالحاجة الروحية إليها مثلما هو حال الرقع التي يزينها الخط العربي بالآيات القرآنية. كان التيار الحروفي قد وقع في جزء عظيم منه في حماقة فكرة المصالحة بين الفكر النفعي لدى الجمهور واللوحة الحديثة. اللوحات، حتى تلك التي تنتمي إلى التيارات الواقعية والطبيعية منها كانت في حقيقتها تقع خارج البنية الثقافية لمجتمع، صار في أرقى حالات تحضره (يستعمل) اللوحة لأغراض التزيين. فالجزء الأكبر من أرباح صالات العرض إنما يأتي من مبيعات أعمال وجدت طريقها إلى القبول عن طريق انسجامها مع أثاث المنازل أو هندستها التي توحي بزخرفيّتها التي تتناغم مع خيال عين المشاهد التي تسعى إلى الرضا.

كل هذا لم يقف حائلا دون قيام حركة تشكيلية متقدمة في سياق تاريخها. طوال السبعين سنة الماضية أنجب العالم العربي فنانين حداثويين، يستحقون أن يصنّفوا عالميا، غير أن تأثيرهم الاجتماعي كان محدودا. حتى النخب الثقافية التي احتضنتهم ورعت تجاربهم لم تكن تمثل شيئا في عملية صناعة الوعي التاريخي لدى شعب استلمه سياسيون هواة ليعيدوا صياغة أهوائه. لذلك فقد كانت عمليات بيع وشراء الأعمال الفنية ولا تزال تتم في سياق الهوى الجمعي المتغير حسب مزاج القوى التي تتنازع السلطة. خبرة سوق الفن في العالم العربي كانت مستضعفة دائما، لأنها كانت تميل إلى سلطة المال التي لم تكن محايدة سياسيا. كانت سوق الفن لكي تقوم في حاجة إلى بنية لا يتقاسمها السياسيون، وهو ما كان ولا يزال مستحيلا. ففي ظل بنية اجتماعية وثقافية مهشمة لا يمكن توقّع ظهور سوق حقيقية للفن.

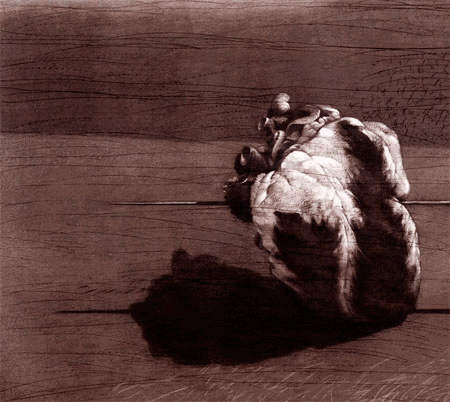

لوحة: معتز الإمام

آليات عمل السوق وكيف تُدار

التقيت في بيروت بعدد من الناشطات والمنسقات اللواتي وجدن في الفن ذريعة للعيش المنفتح على الخيال المرح. في ستينات القرن العشرين كانت بيروت سوقا للفن العربي بمعايير ذلك الزمن وهي معايير لم تكن يابسة أو مغلقة على تقنياتها. الآن يمكنني الحديث عن شيء مختلف هو النقيض تماما. اللبنانيون يرفضون العرض لسوى اللبنانيين. ولكن مَن هم اللبنانيون بالنسبة إلى الناشطات الجديدات؟ معظم اللواتي التقيتهن لا يتكلمن العربية وإن تكلمنها فبالدارجة اللبنانية، لكن بصعوبة تكاد تكون نوعا من التلفيق والحذلقة. المشكلة تكمن في أنهن يجهلن كل شيء عن تاريخ الفن الحديث في لبنان. سمعت إحداهن بالصدفة شيئا عن الإخوة بصبوص. سألت إحداهن عن رفيق شرف فقالت “هل هو عراقي؟” لم أذهب بعيدا فأسألها عن أمين الباشا أو حسين ماضي أو جميل ملاعب. كان المشهد حزينا بالرغم من أناقته المفتعلة. يومها تذكّرت أنني التقيت في مختلف المدن العربية غبيات جميلات، كان الفن بسبب سوء الحظ قد رهن مصيره بقدرتهن على الإقناع وهي قدرة لا تقع بعيدا عن الاحتيال.

الكذبة تكاد تتجسد في بيروت. ولكن بيروت كانت دائما ضحيتنا المنتقاة، بسبب تماهيها المستمر مع دور الضحية. هناك مدن عربية أخرى اقترن تسويق الفن فيها بجهل المسوّقين بالفن. استفادت العاصمة الأردنية عمان من الكوارث التي أصيبت بها بيروت وبغداد ودمشق في سياق الاستثمار الفني من غير أن تنجح في أن تخترع مناخا فنيا يعينها على الارتقاء الحضاري. كانت الأعمال الفنية عبارة عن بضاعة عابرة، يتمّ الترويج لها عن طريق النميمة والشائعات والتنافس النسوي. لم تكن سوق الفن طموحا عمانيا، لذلك كانت الأعمال الفنية تباع وتشترى في عمان بالمزاج التسويقي القديم. كان هناك قدر مفتوح من التفاوض بدا محرجا للفنانين من جهة كونهم كانوا يجهلون الأسعار الحقيقية لأعمالهم. عمان بسبب استقرارها كانت فرصة لقيام سوق فنية غير أن الميل إلى الربح وحده لا يقيم وزنا لمنطق السوق. لم يكن في الإمكان تخطّي عتبة الدكان للولوج إلى السوق. كل القاعات الفنية هناك كانت ولا تزال عبارة عن دكاكين شخصية، ما من قواسم مشتركة تجمع بينها.

الفنان. المنسق. صاحب القاعة أو إدارة المتحف. المقتني.

أين يقف النقد والجمهور

قبل ظهور المنسق الفني كانت العلاقة بين الفنان وصاحب القاعة أو ادارة المتحف مباشرة. ليس هناك الكثير من الأوراق. كانت البضاعة في حدّ ذاتها جاهزة. لم يكن الفنان في حاجة إلى أن يشرح الدوافع والأسباب والأهداف التي تقف وراء مشروعه الفني. كان كل شيء يجري في إطار تفاهم مسبق تقع مفرداته في خبرة كل طرف بالطرف الآخر. كان النتاج الفني هو أساس تلك العلاقة التي لا يسيء إليها طابعها النفعي المحدود بزمن بعينه.

لا تزال تلك المعادلة المغلقة على نفسها سارية المفعول في الكثير من المدن العربية. وبسبب سريتها فإن شيئا منها لم يتسلل إلى الفضاء العام ليشكل تمهيدا لظهور تفاهمات جمعية تكون بمثابة تمهيد للانتقال إلى عالم السوق، هناك حيث تكون الصالات الفنية فروعا مجسدة تصدر عن الأصل المجرد الذي يجسده مفهوم السوق، وهو مفهوم لا يتشكل عن طريق تجميع الصالات، بل عن طريق وضع قانون عام لعمل تلك الصالات، من غير حجب عنصر التنافس الإيجابي.

المنسق الفني ليس خبيرا وإن حضر إلى المشهد بلغة الخبير. خبرته ستكون موضع التباس وسوء فهم إن تمّ فحصها بالأدوات التقليدية المتاحة. ذلك الكائن الذي صار يملك سلطة هي أكبر من سلطة صاحب الصالة أو إدارة المتحف هو في حقيقته كائن فائض، عمدت في البدء مؤسسات فنية مرموقة في العالم إلى أن تضعه في الواجهة، كونه يمثل الجهة الوحيدة التي تقع عليها مسؤولية تنظيم المعارض، بدءا من التأطير النظري وانتهاء بالإشراف على تعليق الأعمال الفنية ونصبها وإقامة حفلات الترويج. وبهذا تكون تلك المؤسسات قد تخلت عن واجباتها التاريخية بذريعة تمكين ناشطين في مجال الفنون من تجسيد رؤاهم الفنية واقعيا.

كان ديكيومنته، وهو معرض أسسه الألماني أرنولد بودا عام 1955 للاهتمام بالفنون المعاصرة سبّاقا في الانفتاح على فكرة المنسق الفني، حيث كان منسقو معارض ديكيومنته يفرضون أفكارهم على الفنانين والمشاهدين على حد سواء من غير أن يكونوا ملزمين بالعودة إلى مرجعيات تقع خارج مزاجهم الشخصي. يومها لم يعد الرهان الجمالي مؤسساتيا. هكذا بدا الأمر من الخارج، غير أن الحقيقة لم تكن كذلك. فالمنسق الفني لم يكن سوى ابن المؤسسة الخفي المكلف بتدمير قواعد اللعبة التي تستند إليها أسواق الفن من أجل إقامة سوق بديلة. وهي سوق ركنت المعايير الجمالية التي تراكمت عبر العصور جانبا لتعلي من شأن القيم الاجتماعية السطحية واللغو السياسي ورهاب الاستهلاك.

لذلك فإن العرب حين انفتحوا على فكرة المنسق الفني في آرت دبي وآرت أبو ظبي وآرت بيروت وبينالي الشارقة لم يكونوا على قدر من الحكمة في تصريف أحوالهم الفنية، وبالأخص حين أوكلوا مهمة التنسيق بـ”خبيرات فن” أجنبيات لم يجدن في طريقهن ما يحول دون قيامهن بمهمتهن التي تدربن عليها. لقد تسيّدت المنسقة الأجنبية المشهد من غير أن يقابل وجودها بأيّ اعتراض لافت من قبل الفنانين ونقاد الفن العرب. وهكذا عبر أكثر من عشر سنوات نشأت سوق فنية بديلة في العالم العربي، لم تكن إلا مرتعا للأوهام، تقاسم فيه الجمهور والفنانون الخسارة. أما ناقد الفن فقد وضع نفسه في خدمة الخيانة حين صمت.

لوحة: فادي يازجي

هل يخضع النتاج الفني لشروط معادلة العرض والطلب؟

لم تعان أسواق الفن العربية (وهو مصطلح مجازي يقترن بالافتراض) يوما ما من التخمة. فالنتاج الفني في العالم العربي ظل شحيحا مقارنة بعدد السكان. غير أن الإقبال على اقتناء الأعمال الفنية كان ولا يزال محصورا بشرائح اجتماعية ميسورة، تنتمي بطريقة أو بأخرى إلى النخب الثقافية. وفي عمومه فإن ذلك الإقبال ظل متواضعا، ناهيك عن أن الفنان العربي لم يكن يجد الطريق أمامه ممهدة للترويج لأعماله خارج حدود بلده. على سبيل المثال فإن الفنان المغربي لم يجد سوقا لأعماله في بيروت، كذلك فإن الفنان السوري نادرا ما كان يعرض في مصر أو الجزائر. أما الفنان العراقي فإنه لم يهتد إلى السوق الأردنية إلا بعد أن فرض الحصار الاقتصادي الدولي على العراق عام 1990 وضاقت سبل العيش بالفنانين. لذلك فإن من المستغرب أن تجد لوحة للعراقي شاكر حسن آل سعيد أو السوري فاتح المدرس أو المصري عادل السيوي في المغرب كذلك لا يمكنك العثور في بغداد أو دمشق أو القاهرة أو بيروت على لوحة للتونسي قويدر التريكي أو المغربي فؤاد بلامين أو الجزائري محجوب بن بلة.

لو كانت هناك سوق للفن في العالم العربي لما برزت تلك الظاهرة المؤسفة. يخيل إليّ دائما أن ما هو معروض من الفن العربي هو أقل بكثير من الطلب الذي لم يهتد إلى الطريق التي تصل به إلى مبتغاه. لذلك يضطر الكثير من الأثرياء إلى شراء ما هو متيسر من الأعمال الفنية. ففي ظل غياب المرشد النقدي الموثوق به تلعب الصدفة الدور الأكبر في عمليتي الشراء والبيع. كما أن تجّار الفن وجلّهم من الجهلة يتعكزون على الذائقة الشعبية المتاحة لفرض بضاعتهم الرخيصة على السوق. وهي سوق اغتنت بكثرة الأعمال الفنية الرديئة. لقد أتيحت لي فرصة الاطلاع على الكثير من المجموعات الخاصة في مختلف المدن العربية وفجعت حين رأيت العدد الهائل من الأعمال الفنية الرديئة، وهي أعمال لا تستحق أن تُرى فهل تستحق أن تُقتنى؟

كانت سبعينات القرن العشرين قد حملت معها نعمة إلى الفن الرديء، وذلك حين قررت دول تقودها أحزاب (تقدمية) أن تضخ بعض أموالها في مجال الثقافة فكان شراء الأعمال الفنية جزءا من ذلك المشروع. ولأن الدولة كيان تجريدي لا يرى بعين النقد فقد كان لفناني الولاء الحزبي حصة الأسد من تلك الرعاية. ربما تم التخلص من تلك الأعمال بعد انقضاء حقبة حكم تلك الأحزاب التقدمية غير أن الأموال التي هدرت من أجل اقتنائها كان من الممكن أن تضع قواعد لسوق فنية، تكون جامعة للعالم العربي بطريقة أكثر حضارية من الطريقة التي اعتمدتها مؤسسة الجامعة العربية التي انتهت بها إلى الفشل.

لوحة: فادي يازجي

فوضى الأسعار بين العروض الثابتة ومواسم المزادات

كان تسعير الأعمال الفنية في العالم العربي يتم بطريقة عشوائية. الفنان من جهته يفكر بما يقيه من الفقر وبما يغطي نفقات الممارسة الفنية. لم يكن الفنان مترفا في تطلعاته. ما من فنان عربي كان قد أثرى من خلال بيع أعماله الفنية. كان هناك فنانون تجاريون غير أنهم لم يكونوا يومها يُحسبون على الوسط الفني. بتبدل الأخلاق العامة صار أولئك الفنانون سادة المشهد الفني اليوم. وهو حدث ثانوي. ما لم يكن الفنانون الحقيقيون على دراية به لم يتمكن أصحاب الصالات الفنية من الإمساك به. كانت فوضى الأسعار تشير إلى جهل الطرفين بالأسعار، لا لشيء إلا لأنهما يسوّقان بضاعة في مكان وهمي ولمشترين بمزاج جمالي متغير.

كان من الممكن أن تستمر اللعبة في سياقها التقليدي لولا أن الألفية الثالثة جلبت حدثا مفاجئا، كان بمثابة زلزال غير مسبوق، التهمت فوضاه كل ما كان مطروحا في الدكاكين الفنية من أسئلة لتطرح نوعا جديدا من الأسئلة التي لم يكن الفنان العربي أو صاحب صالة العرض مستعدا لمواجهتها. لقد وجدت المزادات الفنية العالمية في عدد من المدن الخليجية مساحة ملائمة لنشاطها. غير أن ما تجب الإشارة إليه قبل تحليل ظاهرة المزادات هو أن هناك زلزالا في الأسعار حدث في سوريا، يوم أقدم صاحب قاعة “أيام” على تنظيم عقود مع عدد من الفنانين السوريين تنص على احتكارهم، مقابل أن تقفز أسعار أعمالهم. وهوما حدث فعلا. غير أن ذلك الزلزال الصغير ظل رهين محليته، ولم يتجاوز حدود الفن السوري.

ما حدث في دبي بالذات أن مزاد كريستيز البريطاني حين قام بتخصيص مواسمه لبيع أعمال فنية من الشرق الأوسط (عربية وإيرانية) قفز بأسعار تلك الأعمال من مئات الدولارات إلى آلافها ومن ثم تجاوزت الأرقام في بعض الحالات المئة ألف. يومها خرج كل شيء عن السيطرة. فمَن بيعت لوحته في المزاد بربع مليون دولار وقد كانت تباع من قبل بعشرة آلاف دولار أصيب بهلع الحفاظ على سعره الجديد، من غير أن يمتلك الوسائل المشروعة التي تؤهله للقيام بذلك. صارت العودة إلى السعر القديم أشبه بالانتحار.

شيء من هذا القبيل يوحي بنتائج كئيبة. لا يقع اللوم على المزادات، بل على الأنساق الثقافية السائدة التي لم تستوعب الفكرة من جهة أنظمتها وسياقاتها التي تحرج منطق السوق من خلال الكثير من مفاجآتها المدوية. المزاد مكان تصنع فيه المعجزات العابرة التي ينبغي عدم الوقوف أمامها طويلا. المزاد ليس سوقا.

صدمة الأسعار بين الروحي والمادي

غالبا ما تحتل مبيعات الأعمال الفنية صدارة الأخبار الصادمة لتشيع بين الفنانين شعورا كئيبا، هو مزيج من الحسرة والحسد والندم. نادرا ما تشعرهم تلك الأخبار بالانتشاء أو تغمرهم بالسعادة. فهي أخبار لا يهنأ بسماعها أصحاب تلك الأعمال، ذلك لأن معظمهم صار تحت التراب منذ زمن بعيد. فنسنت فان غوخ، إدوارد مونخ، جياكومتي وسواهم من الفنانين الذين صارت أعمالهم تباع بأسعار تربك بأرقامها أصحاب المزادات أنفسهم. أما الأحياء ممن نالوا حظوة الأرقام الفلكية، وهم قلة من المحظوظين، فإنهم غالبا ما يجدون أنفسهم أسرى نظام العرض والطلب التجاريين، وهو ما يعني وقوعهم في شرك ماكنة الاستهلاك التي لا ترحم أحدا. وقد لا يقع أمر من هذا النوع بعيدا عن مبدأ التواطؤ الذي يتخلى الفنان من خلاله عن حريته واستقلاله لحساب ما يجنبه من أموال فيكون مجرد صانع سلعة يزيد الترويج لها من أرباح المستثمرين. في هذه الحالة فإن ما يخسره الفنان روحيا يتم تعويضه ماديا. ربما سيكون علينا أن ننبه إلى خديعة ماكرة تقع خفية في كواليس السوق لتجهز على الفن الحقيقي. لن يقع في فخ تلك الخديعة سوى الجمهور الذي صارت أخبار المزادات الفنية تضلله حين تقدم إليه فنانين، ليس في إمكان أحد ضمان حفاظ أعمالهم على أسعارها العالية في المستقبل. أما المستثمرون في مجال الفن فإنهم يراهنون على الاستمرار في تلك اللعبة القاسية، متأملين عدم خضوع السوق لمعايير نقدية وجمالية ثابتة، يكون من شأن اتّباعها أن يؤدي إلى إقامة مسافة مرئية بين ما هو رديء من الفن وما هو جيد. الميزان الوحيد اليوم هو ما يقوله خبراء القاعات وما تروّج له المزادات. وهو ميزان لا يكترث كثيرا لما يقوله النقد أو التاريخ الفني. وهو ما يعني أن الفن قد غرق في فوضى، مظهرها الأرباح الهائلة التي صارت المزادات تحققها، غير أن جوهرها يكمن في ضياع القيم الفنية.

لوحة: يوسف عبدلكي

تراث الحداثة بين الزائف والأصيل

أعرف رسّامين لم يتوقفوا عن الرسم حتى بعد موتهم. لا أمزح بل أحاول أن أصل إلى الحقيقة مباشرة وصولا إلى الوجه المأساوي للمزحة. اللبناني بول غراغوسيان، السوري فاتح المدرس، العراقي إسماعيل فتاح وآخرون ممن تركوا أثرا لافتا في السوق الفنية المفترضة. هناك من استعار بالإكراه عيونهم ليرى من خلالها وأيديهم ليرسم بها من غير أن يتمكن من الاستيلاء على خيالهم الذي أخذوه معهم. غالبا ما يكون اللص فقير الخيال. مزورو الأعمال الفنية يعانون من هذا المرض الذي يفقدهم القدرة على الفصل بين الحقيقة والوهم. إنهم ضعيفو الخيال. يمكن للمزور أن يكون دقيقا في النقل، غير أنه من العسير عليه أن لا يرتكب خطأ. هفوة صغيرة، غير مرئية من قبله ستفضح كذبته بطريقة لا تسر. حين لا تكون اللوحة الأصلية متاحة بين يديه يضطر المزور إلى الاستعانة بصورتها المطبوعة التي غالبا ما تخون الأصل. أحيانا يخطئ المزور في حجم العمل وقياساته وغالبا ما يخطئ في الألوان والمواد وسمك وكثافة السطح واتجاه الضربة اللونية. المزور شخص يكذب كل الوقت، وهو لذلك يصدق أن ما يقوم به هو نوع من الإبداع المجاور للإبداع الأصلي. هناك اليوم في أسواق الفن لوحات لم يرسمها غراغوسيان، غير أنها مذيّلة بتوقيعه. هي أعمال أصلية وجديدة، ليست منقولة ولكنها منتحلة من خلال انتسابها إلى شخص لم يرسمها. فما أن تُنسب اللوحة إلى الرسام اللبناني الراحل حتى تفقد مصداقيتها وكرامتها. ولكن أليس في إمكان مَن يرسم كما لو أنه غراغوسيان أن يرسم لوحاته الخاصة ليذيّلها بتوقيعه ويعلن عن نفسه فنانا مبدعا؟ لقد حاول غير واحد من أولئك المزوّرين القيام بذلك فكان الإخفاق من نصيبه. فالمزورون لم يتعلموا الرسم لأسباب أخلاقية، بل تعلموه لكي يكونوا لصوصا. اللص لن يكون رساما حتى لو امتلك موهبة رامبرنت، فهو لا يملك أخلاق الرسام ولن يكون قادرا على تحمل كلفة أن يكون رساما.

سوق حرة أم عقود احتكار غامضة

إن وافقنا خالد سماوي، صاحب قاعة “أيام” (دمشق، بيروت، دبي، لندن) في ما فعله بالفن السوري نكون قد تجاوزنا عقودا من المحاولة لخلق سوق فنية تتسم بالإنصاف. أعترف أن الرجل كان ولا يزال محترفا، غير أنه لم يوظف احترافه في سياق التاريخ العام لتكون تجربته مثار اهتمام نقدي إيجابي. كانت عقوده التي وقعها مع عدد من الفنانين أشبه بالزوبعة التي لم تعد عليه بالنفع. من سوء أن أولئك الفنانين الذين قبلوا أول وهلة بما عرضه عليهم من احتكار لم يكونوا ممن يخضع للإملاءات. لذلك كان فاجعا بالنسبة إليه أن يقوم أحد أولئك الفنانين وهو يوسف عبدلكي بكتابة بيان يندد به بسلوك سماوي المتعالي الذي لم ينسجم مع حقيقة وظيفته مسوقا للأعمال الفنية. الفنانون الذين انسحبوا من العقود التي وقعوها كانوا قد ساهموا من جهتهم في تكريس سلوك سماوي الذي وجدوه في ما بعد ضاغطا. ما يهمّني في ذلك النموذج أنه استعمل أدوات السوق العالمية في إخضاع الفنانين لمشيئته. كانوا بالنسبة أفرادا في القطيع الذي يدير شؤونه. صحيح أن سماوي قدم لفنانيه ما لم يقدمه صاحب قاعة عربي من قبل، غير أنه صادر جزءا عظيما من حريتهم، وهو ما دفع بهم إلى الثورة عليه.

الفنان الحقيقي هو الخاسر الاكبر

لو توخّينا الدقة في الوصول إلى خلاصات المشهد كما أسلفنا فإن علينا أن نسجل الملاحظات التالية:

أولا: لم يشهد العالم العربي قيام سوق للفن، لأن بيع وشراء اللوحات كانا يتمان في أمكنة ضيقة وبطريقة التفاوض الفردي الذي حوّل صالات العرض إلى دكاكين مغلقة على شروطها التجارية المغلقة.

ثانيا: كان تسعير الأعمال الفنية يتم من قبل الفنان أو صاحب القاعة بطريقة عشوائية. فالاثنان يجهلان شروط سوق لم تقم في التسعير.

ثالثا: حين استحدثت أسواق الفن في أبو ظبي ودبي كانت أماكن طاردة للفنان العربي، وإن تمكنت بعض الصلات العربية من التسلل إلى تلك الأسواق فإنها غالبا ما كانت تخرج خائبة. فالخبيرات الأجنبيات اللواتي أنيطت بهن إدارة تلك الأسواق كن حاذقات في توجيه المقتنين حسب برنامج موضوع سلفا.

رابعا: مع تزايد نشاط المزادات الفنية اضطربت المعادلة الخاصة بأسعار الأعمال الفنية، فلم يعد في الإمكان ضبط تلك الأسعار ضمن سقف محدد. وهو ما دفع عددا من الفنانين إلى التوقف عن عرض أعمالهم للبيع في انتظار ما مكن أن تسفر عنه غزوة المزادات من نتائج. ذلك الانتظار لم يكن مجديا. فالمزادات لا تترك أثرا يتبعها حين ترحل.

في كل الأحوال فإن كل محاولات ضخ الروح في عمليات تسويق الفن العربي سواء من خلال أسواق الفن المؤقتة (آرت دبي وآرت أبو ظبي وآرت بيروت) أو من خلال مواسم المزادات لم تنته إلى نتائج إيجابية. وهو ما كان قد أدركه عدد من الفنانين الحقيقيين الذين تعففوا منذ البدء عن الدخول إلى حلبة سباق، عرفوا سلفا أنها ستكون مساحة للتهريج. فهل خسر الفنان الحقيقي شيئا؟

نعم. خسر فرصة أن تقوم سوق فنية بشروط واضحة، تكون بمثابة المكان العمومي المشترك الذي يكون محل ثقة جميع الأطراف المعنية بالفن.

خسرنا جميعا فرصة أن يظهر فولار عربي.