يُمنى العيد نقد الفكر النقدي

حوار-حنان عقيل

مسيرةٌ نقدية حافلة بدأتها الناقدة اللبنانية يُمنى العيد منذ سبعينات القرن الماضي لم تركن خلالها إلى منهج نقدي واحد يأسر رؤيتها النقدية بأغلاله، بل عمدت خلال ما يربو عن أربعة عقود من العمل النقدي إلى مُحاورة المناهج النقدية والنصوص الإبداعية بُغية ربط النص بالمُتغيرات الاجتماعية دون أن يأسره المنهج أو حتى المُحددات الماركسية التي أفادت منها في رؤيتها النقدية بمهارة وحذق. ومن هنا برزت تجربة يمنى العيد كواحدة من أبرز التجارب النقدية اللافتة في العقود الأخيرة.

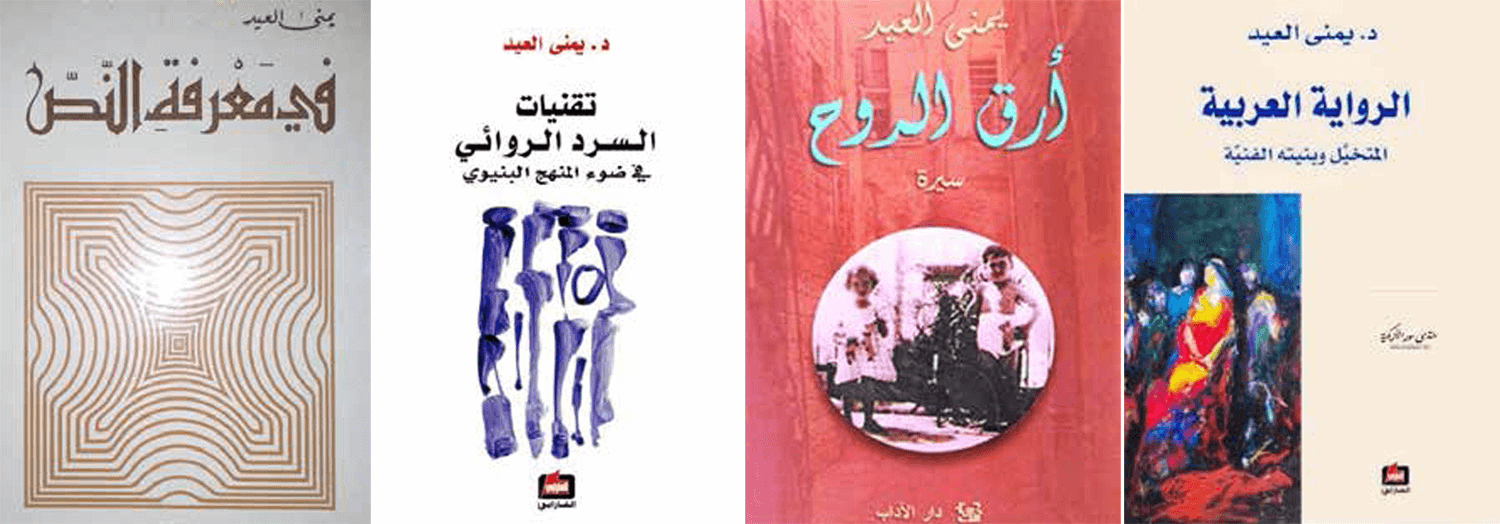

كان الوعي المعرفي بتشعّبات علاقة النص بالواقع هو هاجس الناقدة الأكبر، والذي شكَّل رؤيتها النقدية، وقادها نحو رفض البنيوية الشكليّة مُتبنية أطروحات البنيوية التكوينية وبخاصة أطروحات لوسيان غولدمان. وفي إطار الإفادة من الجُهد النقدي الغربي والعربي سعت العيد لتكوين رؤيتها الخالصة والخاصّة مُجتازة في ذلك تحولات فكرية ومنهجية برزت عبر أعمالها بدءًا من “الدلالة الاجتماعية لحركة الأدب الرومنطيقي”، مرورًا بـ”في معرفة النص” و”الراوي: الموقع والشكل” و”في القول الشعري” و”تقنيات السرد الروائي” وغير ذلك من الأعمال النقدية التي تُعد مرجعًا أساسيًا في الأدب والنقد.

“الجديد” حاورت الناقدة يُمنى العيد حول المحطات الرئيسية في عملها النقدي مُتطرقين للحديث عن بعض إشكاليات النقد العربي في الوقت الراهن وموقع المرأة في خريطة النقد والفِكر في العالم العربي.

قلم التحرير

الجديد: كان النقد الماركسي هو محطتك الأولى في عالم النقد لا سيما في كتابك “الدلالة الاجتماعية لحركة الأدب الرومنطيقي”، أيهما قادك نحو الآخر.. هل كان الفكر الماركسي هو المُحرِّك نحو اختيار الموضوع أم أن الموضوع هو الذي عزّز لديك التوجه نحو النقد الماركسي؟ وما حيثيات انجذابك نحو ذلك الفكر في مطلع مشوارك النقدي؟

يُمنى العيد: قبل كتابي “الدلالة الاجتماعيّة لحركة الأدب الرومنطيقي في لبنان” (1979)، صدرت لي ثلاثة كتب هي: “أمين الريحاني رحّالة العرب” (كانون الأول/ديسمبر 1970)، “قاسم أمين إصلاح قوامه المرأة” (كانون الثاني/يناير 1970). “ممارسات في النقد الأدبي” (1975). الكتابان الأوّلان لم تكن لهما علاقة بالماركسيّة، بل كانا أقرب إلى الدراسة الكلاسيكيّة التي تُعرِّف بالأديب وحياته وعصره، إضافة إلى أسلوبه وتحليل مختارات من نتاجه. أما الكتاب الثالث فهو عبارة عن مجموعة دراسات لموضوعات متنوّعة. تسعى هذه الدراسات لكشف الموقف أو الرؤية الفكرية في النصّ، إضافة إلى خصائصه الفنيّة. وقد مهدتُ لهذه الدراسات بفصل أول ميّزت فيه بين النظريّة والممارسة، وأكدتُ على حاجتنا، آنذاك، لممارسة النقد كي نستنتج من الممارسات النظريّة النقديّة بدل التقليد وإصدار الأحكام.

هاجسي الأول كان تكوين وعي معرفي، لا بالنّص الأدبي أو بما نقرأ بل بذواتنا وواقعنا، وعي معرفي ضدَّ الجهل الذي كان ثمنه، لدى كثيرين، الحرمان والبؤس ونسبة كل مصيبة إلى القدر. وهو مما كنت أعاينُه حولي في نشأتي. لقد بقي هذا الوعي المعرفي هاجسي يوم دخلتُ سلك التعليم وأصبحت مديرة ثانويّة للبنات ثم أستاذة جامعيّة. وقد توسلتُ لذلك عدة سبل: أشير إلى طرق التدريس، والحرص على مشاركة الطلاب في الشرح والنقاش، وفي نشاطات وأبحاث تعنيهم/ن، تُعرِّفهم/ن بذواتهم/ن تنمي وعيهم/ن بها وبواقعهم الذي يعيشون. من أجل هذه الأهداف كانت لي مبادراتي الشخصيّة غير المُدرجة في برامج التعليم، وهو مما يُعتبَر تجاوزاً ومخالفة ويُعرِّضني للعقوبة.

يوم مارستُ الكتابة النقديّة للنصوص الأدبيّة، بقي البحث عن هذا الوعي المعرفي في النصّ الأدبي هاجسي. كيف يمكن أن نرى، أو كيف يمكن أن يتمثل هذا الوعي المعرفي في النصّ الأدبي باعتبار كونه متخيّلاً له استقلاليته وفنيته؟ هكذا بدأ بحثي عن هذه العلاقة، غير المباشرة بين الأدب والواقع الاجتماعي الذي يعبِّر عنه الأدب، والذي سميته فيما بعد” المرجع الحي” باعتبار أن العلاقة بين الأدب، بما هو عالم متخيّل، وبين الواقع الاجتماعي، بما هو عالم معيش، هي علاقة غير مباشرة، وغير واحديّة، والكلام عليها يستند إلى مفاهيم بلورتها عدةُ أبحاث ودراسات نظريّة.

كان مفهوم “الانعكاس” الماركسي بين البنية التحتيّة/الاقتصاديّة، وبين البنية الفوقيّة/الأيديولوجيّة بما هي وعي سياسي/اجتماعي، هو ما توسّله النقدُ الماركسي في قراءته لهذه العلاقة بين الأدب والواقع الاجتماعي، دون الأخذ بعين الاعتبار، عوامل خصوصيّة الأدب واستقلاله وتميّزه، أي هذه المفارقة التي يمارسها المتخُيل الأدبي في بناء عالمه المميّز بفنّيته.

المنهج البنيوي

الجديد: كان اتجاهك نحو المنهج البنيوي هو المحطة الثانية في مشوارك النقدي ثم سعيت للاستفادة من أطروحات البنيوية التكوينية مازجة بين الإجراءات البنيوية والفكر الماركسي لكنك فيما بعد استفدت من مناهج تالية كالتفكيكية والتلقي وغير ذلك.. هل تظنين أن على الناقد أن يرتبط اسمه وكتاباته بمنهج دون غيره؟ ما مدى أهمية ذلك؟

يُمنى العيد: بناء على المفارقة التي يُمارسها المتخيّل الأدبي/الروائي لبناء عالمه المميّز، وجدتُ أن عليّ بداية أن أعرف مما تتكوّن البنية الفنيّة للنصّ الأدبي/الروائي، أو ما هي عناصر هذه البنية المكوّنة له باعتبار استقلالها وتميّزها؟ هكذا كان كتابي “تقنيّات السرد الروائي في ضوء المنهج البنيوي” بهدف معرفة عناصر بنية النص الروائي، وليس بهدف اعتماد البنيويّة منهجاً نقديّاً.

وبالمناسبة أشير إلى أنَّ هذا الكتاب هو مجموعة محاضراتي لطلاب الماستر في الجامعة، وقد ساعدهم/ن ذلك على التعمق في قراءة العمل الروائي وتقييم خصائصه الفنيّة دون أن يكونوا بنيويّين.

لم يتوقف بحثي هنا، ولم تكن البنيويّة جواباً على سؤالي النقدي النظري، أي عن العلاقة بين النصّي والمرجعي المعيش. كانت البنيويّة خطوة مساعدة جنبتني الوقوع في نظريّة الانعكاس التي نُسبتْ إلى الماركسيّة. من المؤسف أن كثيرين صنفوني، بشكل اعتباطي، ناقدة بنيويّة باستثناء قلة هم، في معظمهم من النقاد والباحثين المغاربة.

هكذا، وكما سعيت للإفادة من البنيويّة، سعيت للإفادة من البنيويّة التكوينيّة، من لوسيان غولدمان بشكل خاص، ثم من ميخائيل باختين. ولكني كنتُ أسأل عن معنى أدبنا باعتباره معنى يتحصّل من صراع في واقع اجتماعي معيَّن، وعلى حدٍّ تاريخي به تتعيّن حقيقةُ المعنى، وبه تتشكّل الضرورة التي تحكم بنية النصّ ومنطق أنساقه. أعتقد أنه لا يجوز أن نتصرف “وكأنَّ الأمر لا يتعلّق بأفكار تُعنى بمصير الناس”، وبواقعهم الذي يعيشون.

لقد انتقدت التقليد الذي غلب على نقدنا البنيوي، والذي تمثَّل، بشكل خاص، في الوقوع تحت تأثير التيار التفكيكي ومحاكاة آلياته دون غاياته. من هذه الغايات، بالنسبة إلى بعض الباحثين الغربيين، تأكيد أحكام، تتعلّق بالأدب، تأكيداً علميّاً يستند مثلاً إلى الإحصاء.

إشكالية المنهج

الجديد: يقودني ذلك إلى سؤالك حول إشكالية الاستغراق في الإجراءات المنهجية وتأثيرها السلبي في أحايين كثيرة في تحليل النصوص وما يظهر من محاولات تطويع النص الأدبي بما يلائم المنهج النقدي.. إلى أي مدى تظنين أنك استطعت التحرر من تلك الإشكالية؟ وكيف ترين تأثيرها على النتاج النقدي العربي؟

يُمنى العيد: بالنسبة إليّ، ليس المنهج هو ما حكم تجربتي، لقد تعاملت مع مفاهيم نظريّة بهدف معرفي يخصُّ علاقة المتخيّل الأدبي بالواقع الاجتماعي بصفته المرجعيّة، وكان هدفي هو ما يقوله النصّ وكيف يقول. أشير إلى: مفهوم القراءة، التأويل، الإحالة، المرجع…

أما بالنسبة إلى نقدنا العربي، فقد كانت هناك محاولات تحديثيّة، استغرقت بعضَ النقاد، وتجاوزها البعضُ الآخر، وغلب على بعضها التقليد، وقد تكلمتُ عن ذلك في أكثر من مناسبة. أشير في هذا الصدد إلى دراستي المنشورة في كتابي “في مفاهيم النقد وحركة الثقافة العربية” تحت عنوان “النقد العربي والتيارات العالميّة، المعنى الغائب”.

انتقدت التقليد الذي غلب على نقدنا البنيوي، والذي تمثَّل، بشكل خاص، في الوقوع تحت تأثير التيار التفكيكي ومحاكاة آلياته دون غاياته

لقد أكدتُ، في هذه الدراسة، على ضرورة وضع النقد العربي والأدب في حقلهما الثقافي، باعتبار خصوصية أدبنا وما يترتب على النقد باعتبار هذه الخصوصية، مؤكدة على أهمية أن “يتشارك النقد والأدب همّاً يتجاوزهما إلى الثقافة والحياة، أو إلى حضور الحياة، حياتنا، في الأدب”.

وفي تعليقي على البنيوية والإفادة منها، قلتُ “لئن كانت البنيوية تجربة تاريخيّة فإن التجربة لا تُنقَل ولا تُحاكى. والإفادة من منجزاتها، من مفاهيمها المعرفيّة، أي مما له طابع كوني، يدعو إلى تجربة أخرى لا تتجرّد من تاريخيّتها، أي يدعو إلى جدل وتحويل هما بمثابة إنتاج ما يسميه عبدالله العروي “إبداع اتجاه ثالث” يستند إلى معرفة بتجربتنا التاريخيّة، أي إلى ما يُنجي نقدَنا من التقليد ولا يوقعه في الرفض بالمطلق.

الوعي المأزقي

الجديد: في كتابك “الكتابة تحول في التحول” قلت “لئن كان على الوعي الأدبي أن يُنتِج معرفة بالواقع أعمق من ظاهره وأبعد من حدود راهنيته، فإن هذا الوعي يبقى محكوماً بهذا الواقع لا سيما عندما يتحدّد هذا الواقع بوصفه واقعاً مأزقيّاً. فالأفق لا يبدو واضحاً أمامنا، ومستقبل هويتنا القومية أشبه بعلامة استفهام في هذا العالم الذي زلزلته أحداث كبرى”.. ألا ترين أن مشكلة الواقع المأزقي كانت حاضرة في أغلب الأوقات في البلدان العربية ورغم ذلك كان هناك ذلك الوعي الذي نتحدث عنه لدى بعض الكتاب وفي بعض الكتابات دون الأخرى ومن ثم هل يمكن الحديث عن عوامل أخرى أكثر تأثيراً في غياب ذلك الوعي؟

يُمنى العيد: ما قلته، عن الوعي المأزقي، جاء في سياق بحثي عن الأدب الروائي بشكل خاصّ، الذي أنتجه كتاب لبنانيون في زمن الحرب اللبنانيّة، وهو أدب تميّز بسرده الفني عن سرد الروائيين اللبنانيين السابق، كما عن الرواية العربيّة، دون أن يعني هذا التميّز معيار قيمة. وقد استوقفني هذا التميّز واعتبرته، كما أظهرت في كتابي المذكور، على علاقة بالمسرود، أي بالحكاية عن واقع الحرب التي كنا نعيش.

هذه الحرب التي كانت في وجه بارز منها اقتتالاً بين اللبنانيين، أي هي حرب أهليّة وعلى حد الانتماء الطائفي، ولم تعرف مثلها البلدان العربيّة آنذاك. حرب العرب أو معظم حروبها كانت ضد الآخر المستعمِر، وكان الوعي بها، أو وعي المثقف بها، واضحا، باعتبار تمثله في نضال ضدَّ الآخر المستعمِر. في حين شكَّلت الحرب الأهليّة في لبنان، وبما هي اقتتال بين اللبنانيين على حد طائفي، واقعًا، كان الوعي به مأزقياً: اللبناني يقتل اللبناني وبعض هذا القتل كان فاحشاَ مرعبا: السحل، سحل الأحياء حتى الموت، كما تقطيع بعض الأعضاء، الأذن، وشكها في أشياش، كما قطَع اللحم المشكوكة للشوي.

بالنسبة إلى نقدنا العربي، فقد كانت هناك محاولات تحديثيّة، استغرقت بعضَ النقاد، وتجاوزها البعضُ الآخر، وغلب على بعضها التقليد

حرب دمَّرتْ المدينة. دمرت بنيانها وما يمثله من حضارة. المدينة، الواقع الاجتماعي، العلاقات بين المواطنين اللبنانيين… كل ما كان يُعتبَر مرجعاً، تحوَّل بشكل له طابع الإلغاء، كأنَّ الكتابة غدت بلا مرجع، سوى هذا الدمار والقتل، ورواية تتحول قوانينُ بنائها والعلاقة/العلاقات بين عناصر بنيتها: فالراوي مثلا لم يعد يعرف ما يروي، وتغيب شخصية البطل، تترك مكانها لشخصيّة لا سوية، ويبرز المشهد الذي يُترَك الكلامُ فيه للشخصيات، للحوار بينها، وبدل المتوالية السرديّة التي تحكي الحكاية، يتكّسر زمن السرد الذي يحكي الحكاية المختلفة، ويتشكل عالم الرواية المتخيل تشكُلاً فنيًا مُميزا بالحكاية التي يحكي.

لقد تمثل الوعي المأزقي في بنية الرواية الفنية وفيما تقوله أمثلتي على ذلك كانت رواية “الوجوه البيضاء” لإلياس خوري، “حكاية زهرة” لحنان الشيخ، “حجر الضحك” لهدى بركات، “فسحة مستهدفة بين النعاس والنوم” لرشيد الضعيف. من هنا كان العنوان: “الكتابة تحول في التحول”.

الأدبي والمرجعي

الجديد: يلاحظ في الدراسات التطبيقية لك عدم الاكتفاء بالنقد البنيوي الشكلي والاتجاه نحو رؤية السياقات الثقافية، وهو ما بدا باكراً مع توجهك نحو البنيوية التكوينية مثلما في كتابك عن رواية “السؤال” لغالب هلسا، و”موسم الهجرة إلى الشمال” للطيب صالح وفيهما عدم اكتفاء والتزام بمصطلحات البنيوية التكوينيّة وانطلاق أكبر نحو رؤية السياق الثقافي.. أهي محاولة لتجاوز الالتزام الصارم بالمنهج بما يفرضه من قيود؟

يُمنى العيد: لم تكن دراساتي تطبيقية، كانت ممارسة قوامها البحث في العلاقة بين الأدبي والمرجعي. المرجعي الذي تحيل عليه القراءة النقدية للنصّ. صحيح، لقد استعنت في تناولي لرواية “السؤال” ورواية “موسم الهجرة إلى الشمال”، بمفهوم لوسيان غولدمان الذي يتركز على إيجاد علاقة بين البنى الذهنية التي تشكل الوعي الجمعي والبنى الشكلية والجمالية التي تشكل العمل الأدبي. هذا المفهوم هو تجاوز للبنيوية الشكلية التي لم أتبنّها يوما، كما سبق وذكرت. إن ما كتبته عن البنيوية، وما قدمته من تحليل بنيوي لبعض النصوص، كان بهدف معرفي تعليمي، معرفة ما هي البنيويّة، فنحن لا يمكن أن نرفض ما نودُّ رفضه، أو تجاوزه، إلا من منطلق معرفتنا به.

أضف أن هدفي النقدي الأساسي لم يكن مطروحا على مستوي الوعي وحسب، بل كان، كما سبق وذكرت، عن هذه العلاقة بين الأدبي والمرجعي، وهي علاقة قائمة، كما تبين لي فيما بعد، على مستوى القراءة. وبالتالي فإن البنيوية التكوينية، بنيوية لوسيان غولدمان، واستعانتي بها، لم تكن هدفاً، بل كانت مجرد محاولة بهدف مختلف يخصّ علاقة الأدبي بالمعيش بما هي علاقة غير مباشرة ولها مستوياتها، ومفاهيمها.

قراءة إبداعية

الجديد: في كتابك “في معرفة النص” ترفضين فكرة أن يكون النقد قراءة إبداعية توازي العمل الأدبي لأن ذلك قد يوقع النقد في أحد الإشكاليتين إما أنه نصّ يكرر النصّ الأدبي وصفاً وشرحاً ويظل الأصل هو الأفضل، أو أنه يستحيل إلى نص أدبي متميز، ومن ثم يخون موضوع نقده.. كيف يمكن الجزم بحتمية تحقق هاتين الإشكاليتين جراء اتّباع القراءة الإبداعية لا سيما وأنها عدَّت مخرجاً ملائماً لتجاوز آلية التطبيق النقدي المنهجي؟

يُمنى العيد: لست ضد أن يكون النقد قراءة إبداعية، اعتراضي هو على الموازاة التي لها معنى التكرار. أن يوازى النصّ النقدي النصّ الأدبي معناه أنه يماثله، أو يكرر ما يقوله، أو يُقدم نصاً إبداعيًا، لا نصاً نقديّاً. النقد، كما ذكرت، يعني إنتاج معرفة بمضمون النص، بما يقول، أو بخصائصه الفنيّة والجماليّة، ليس النقد نصّاً أدبياً يماثل النص الأدبي المقروء. كما أن النقد المنهجي ليس بالضرورة تطبيقاً، بل هو طريقة في النقد لها أساسها النظري. التطبيق عمل مدرسي ويدلُّ على قصور في الممارسة النقدية المنهجية.

بعض الأمثلة التي قدمتها عن البنيوية، خاصة في كتابي “تقنيّات السرد الروائي”، كانت بهدف تعليمي لطلابي في الجامعة، كما سبق وذكرت، ولكل طالب معرفة. هذه الأمثلة لها طابع التطبيق، ولكن الوظيفي/التعليمي، وقد ناقشته وبينت بعض مساوئه، أشير إلى نقدي مفهوم التزامن البنيوي وتأكيدي على تاريخيّة الزمن وأهميته.

سيرة ذاتية

الجديد: في سيرتك الذاتية “زمن المتاهة” و”أرق الروح” تجنبت الاستغراق في تتبع مراحل مشوارك النقدي وتطوراته. ما السبب؟ وإلى أي مدى كان قرار كتابتك لسيرتك بكل ما تحمله من صدق وأبعاد اعترافية صعباً؟

يُمنى العيد: ليس ما كتبته في “أرق الروح” و”زمن المتاهة” بناءً لقرار، ولا هو تماما سيرة ذاتية، ذلك أني تكلمت فيهما عن واقع معيش يتجاوز ذاتي. ثمة كلام عن مدينة، عن أناسها،عن زمن أو تاريخ، عن عادات وتقاليد.. ولم تكن كتابة ما كتبت بهدف النشر. كنت أكتب، بين فترة وفترة، بدافع الحاجة إلى التعبير عن ذاك العالم الذي بقي يسكن ذاكرتي ويؤرِّق وعيي وروحي، العالم الذي تعاملت معه بصمت وكانت بعض أحداثه تمْثل أمام ناظري مثل فيلم سينمائي. لقد كانت لحظات هذه الكتابة تُشكِّل عالما حميميّاً لي، كما كانت بمثابة هواية أرتاح إليها من جديّة الكتابة النقدية. وكنت أحيانا أستكمل بعض الصور والمشاهد بقراءة ما كُتب عن تاريخ مدينة صيدا القديمة، عن الفينيقيين، عمّا اشتهرت به هذه المدينة من صناعات مثل صناعة الزجاج وصباغ الأرجوان، عن الأساطير، عن الإله زفس، عن أوروبا وقدموس.. كان التعرّف إلى هذا العالم يمتعني.

ذات يوم وفي دردشة بيني وبين السيدة رنا إدريس مديرة دار الآداب التي تربطني بها صداقة عمل، أخبرتها بمدوّناتي، فطلبت مني قراءتها، لتفاجئني، بعد ذلك، بطلب موافقتي على نشرها. هكذا عملتُ، بعد نشر “أرق الروح”، على متابعة الكتابة في “زمن المتاهة” بهدف نشره.

أما بخصوص سيرتي النقدية فإن ما قدّمت، تباعاً، من كتب في موضوع النقد الأدبي، يعبّر أفضل تعبير عن مسار سيرتي النقدية وحركة تطورها. طويلة هي هذه السيرة، لها هدفها الذي طرح علىّ الكثيرَ من الأسئلة التي سعيت إلى إيجاد أجوبة عليها، بقراءة العديد من كتب النقد الأجنبية المختصة، كما بقراءة كتب تراثنا النقدي العربي، أخص بالذكر عبدالقاهر الجرجاني صاحب نظرية “معنى المعنى”، وابن حازم القرطاجنّي وتنظيراته للمعاني الشعرية.

مسيرة تطور

الجديد: ثمة ذاتان تحدثت عنهما في سيرتك: الذات الاجتماعية “حكمت” والأخرى المختارة من قِبلك “يُمنـى”، إلى أيّ مدى لا تزال “حكمت” حاضرة بما تمثله من أطياف الماضي في حياتك أو لاوعيك ربما؟ هل تشعرين بهيمنتها في بعض الأحيان؟

يُمنى العيد: مسيرة الحياة هي، بشكل عام، مسيرة تطور واختلاف. ومسيرة حياتي كانت، منذ صغري، مسكونة برغبة عامرة وبإصرار صامت على تحصيل المعرفة وتطوير قدراتي الذاتية، وذلك عن طريق تحصيل العلم بالقراءة وبمتابعة الدراسة وممارسة الكتابة. لم يمنعني من ذلك موقف أهلي ولا محيطي ولا زواجي وحياتي العائلية وتربية ثلاثة أولاد. كانت “حكمت” مسكونة بكل هذه الرغبات، ويوم اتخذتُ اسم “يُمنى” وصرت لا أُعرَف في المحيط الثقافي إلا به، بينما بقيتُ، في وسطي العائلي وأهل مدينتي، ومعظم زملائي في التعليم الثانوي والجامعي، أُعرف بحكمت، تولَّد عندي هذا التساؤل والحوار بين حكمت ويُمنى الذي عبّرتُ عنه في “أرق الروح”.

كنت قد تعودتُ اسم يُمنى الذي به فقط عُرفتُ في الأوساط الأدبية في لبنان وفي العالم العربي وحتى في بعض البلدان الغربية التي كنتُ أُدعى إليها للمشاركة في أكثر من ندوة ومؤتمر، وللتعليم.

النقد المنهجي ليس بالضرورة تطبيقاً، بل هو طريقة في النقد لها أساسها النظري. التطبيق عمل مدرسي ويدلُّ على قصور في الممارسة النقدية المنهجية

أحببت اسم يُمنى أكثر من حكمت. ربما لأنه كان خياري، وليس ما اختاره لي آخرون! ولكني بقيت صامتة عن هذه الازدواجية في اسمي. ذات يوم وأثناء محاضرتي الأولى، التي كنت كعادتي أقدم فيها للطلاب تعريفا بمادة النقد الأدبي وببرنامجها، طلب أحد الطلاب الكلام ليقول لي: “لكن د. يُمنى العيد تقول…”. لم أُعلق على كلامه وتابعت شرحي. لكن في نهاية المحاضرة سألني الطالب نفسه: “هل تعرفين يُمنى العيد أو قرأت لها؟”. ربما! قلت له. في الأسبوع التالي وفي موعد المحاضرة، قابلني وهو يضرب على رأسه خجلا من نفسه ويردد مبتسماً: “مش معقول يا دكتورة. لماذا؟”.

أنا اليوم أشعر بهذا التصالح بين يُمنى وحكمت، خاصة بعد أن صار أهل مدينتي صيدا وأقاربي وأصدقائي فيها، يعرفون أن حكمت لها اسم آخر هو يُمنى العيد الكاتبة، والفضل الكبير بذلك يعود إلى السيدة العزيزة النائبة بهية الحريري التي كرّمتني في صيدا في أكثر من مناسبة، وكانت تطلب ممن يقدمني تعريفي بالاسمين. ثم توجت ذلك بتسمية ثانوية صيدا الرسمية للبنات باسم “ثانوية حكمت صباغ، يُمنى العيد، الرسمية للبنات”. أحتفظ بشكر عميق للسيدة الرائعة، “الأيقونة”، بهية الحريري وأفتخر بصداقتها الودودة. أما بخصوص ذات حكمت فهي حاضرة في ذات يُمنى حضور الماضي في الحاضر. يُمنى لها ذاكرة بذاتها تتصل بذات حكمت التي كانتها في ذلك الزمن. إنه ثرائي وليس تعددي.

صداقات مُميزة

الجديد: حسين مروة ومهدي عامل اسمان بارزان تحدثتِ عنهما في سيرتك.. كيف بدأت علاقتك بهما؟ وإلى أي مدى أثرا في فكرك وحياتك؟

يُمنى العيد: معرفتي بحسين مروة أقدم من معرفتي بمهدي عامل. كنتُ طالبة جامعية يوم عرض علّيّ بعض رفاقي في الجامعة مشاركتهم في لقاءات ثقافية تنعقد بين حين وآخر في بيت حسين مروة حيث تعرفت على الشاعر العراقي عبدالوهاب البياتي، والشاعر الفنان رضوان الشّهال، والأديب محمد دكروب. وقد استمرت هذه العلاقة بحسين مروة بعد زواجي، وحتى مقتله. كان يزورنا في بيتنا في بيروت ثم في صيدا، بصحبة بعض الأصدقاء، ودائماً بصحبة الأديب محمد دكروب.

كان حسين مروة باحثًا في الفلسفة العربية، وقد أفدتُ من بحثه خاصة فيما يتعلق بالعصر الجاهلي الذي كنت أدرّسه لطلاب السنة الأولى في الجامعة، وكان يكتب المقالة النقدية استنادا إلى الواقعية الاشتراكية، في الوقت الذي كنت أسعى لتجاوزها. هكذا لم نلتق، في النقد، ولكني فوجئت يوم قرأت، صدفة، مقابلة أجريت معه في إحدى المجلات، يمتدح فيها تجربتي النقدية معتبرا اهتمامي ببنية الشكل من منطلق مادي اجتماعي، تطويراً للنقد الماركسي.

كم أدهشني انفتاح هذا المفكر الماركسي، وكم آلمني اغتياله. هذا الذي كان يقول: ولدت شيخا وأموت طفلا. نعم، كان طفلا يوم مدوا له الورقة ليوقِّع عليها، صدَّقهم، وكان الثمن حياته بطلقة رصاص في رأسه.

أما مهدي عامل فكانت بداية معرفتي به يوم جاء بصفته أستاذا متعاقدا مع مديرية التعليم الثانوي، لتعليم مادة الفلسفة الفرنسية في الثانوية التي كنت مديرتها. أحبَّ مهدي التدريس في الثانوية وأحب رسالتها وأجواءها الهادفة إلى تعزيز التعليم الرسمي المجاني، ورفع مستوى الطالبات الثقافي، وتعميق وعيهن بذواتهن وبشؤون الوطن والحياة. توطدت صداقتي بمهدي عامل. وكنا نعقد جلسات نقاش حول الفلسفة والنقد والفكر الماركسي بشكل خاص. كنا نلتقي في أمور كثيرة.. واستمرت صداقتي بمهدي بعد انتقاله إلى التعليم في الجامعة اللبنانية في بيروت، بل حتى آخر يوم في حياته. كانت مجلة الطريق تجمعنا، وكذلك المناسبات الثقافية، والأصدقاء المشتركين وخاصة الصديق محمد دكروب، إضافة إلى الصداقة العائلية. ما زلت أفتقد صداقتنا، هذه “الصداقة الممّيزة”، كما كان يقول.

مرارة الواقع

الجديد: “نحن الذين أمضينا عمرنا نحلم ونناضل لنحقق أحلامنا، بل بعض أحلامنا، لكن العالم الذي صبوت إلى تغييره لم يتغير، بل انتقل من سيء إلى أسوأ. نحن إخوة يوسف الذي رميناه في الجب وننتظر مرور أحد العابرين لإنقاذه”.. ما الذي رسخ تلك النبرة اليائسة التي تهيمن على كلماتك في سيرتك؟

يُمنى العيد: إنه الغدر الذي تمثّل في أبشع أشكاله، وتصفية المفكرين والمقاومين اليساريين، من قتل حسين مروة في بيته، ومن قتل مهدي عامل في الشارع القريب من بيته، ومن كان يطلق النار من الخلف على المناضلين المتجهين إلى قتال العدو الإسرائيلي. من غدر بالفلسطينيين سكان مخيم صبرا وشاتيلا إثر خروج المقاومة الفلسطينية من لبنان وبالرغم من معاهدة الحماية لهم، ثم، من قتل رفيق الحريري وجورج حاوي وسمير قصير وبيار الجميل وجبران التويْني وغيرهم.

ليس هو اليأس فقد بقيت أمارس نشاطي، إذ أصدرت، بعد ذلك الغدر، عددًا من الكتب واشتركت في عدة ندوات ومؤتمرات عربية وأجنبية، وألقيت محاضرات في أكثر من جامعة، عربية وأجنبية، وشاركت في أكثر من لجنة تحكيمية، وتابعت كتابة المقالة والدراسة في الصحف والمجلات، وشاركت في بعض المظاهرات المعارِضة…

ليس هو اليأس، بل هي المرارة وما آل إليه وضعنا، بل وضع العالم العربي على مختلف الصُعُد، كأننا نسير إلى الوراء ولا نرى الهوة التي يمكن أن نقع فيها. ما زلت آمل أن نستيقظ ويكف القادة والزعماء عن أطماعهم في السلطة والمال، السلطة التي غدت تسلطاً.

طفرة روائية

الجديد: في ظل الطفرة الروائية التي يشهدها العالم العربي والتي حملت تنوعاً في الأفكار المُقدّمة بين نزوع لاستقراء التاريخ وتوجه نحو قراءة اللحظة الراهنة وفي أعمال أخرى كما نرى في الروايات الديستوبية تصور لآفاق مستقبلية.. في ظل كل ذلك التنوع والطفرة الكميّة، هل يمكن الحديث عن تميُز يوازي تلك الطفرة؟ ولماذا؟ وهل من إشكاليات ترين أنها باتت مهيمنة على الكتابات الروائية الراهنة؟

يُمنى العيد: أعتقد أن هذه “الطفرة” طبيعيّة بعد كل الأحداث التي عشناها في لبنان وعاشتها، تباعاً، المجتمعاتُ العربية، أضف ما أتيح للمرأة العربية من حرية، نسبية طبعا، وفرتْها لها الفوضى، والهجرة، إضافة إلى فرص التعلم والاختلاط.. نسبة كبيرة من كتاب الرواية اليوم نساء عشن الحرب أو عواقبها، فأقبلن على كتابة رواية تحكي حكايتهن، وتعبر عن معاناتهن من هذه الحرب ومن عواقبها، إضافة إلى استبداد الذكورة وظلم المجتمع. لا شك أن قيمة هذه الرواية، المنسوبة إلى الطفرة، متفاوتة بغض النظر عن جنس من يكتبها أو هويته العربية، ولكن يبقى بينها اللافت والقيّم وما يستحق نيل الجوائز.

لقد أحببت بعض الروايات التي وظفتْ التاريخ لاستقراء الحاضر، وليس تلك التي تتركز على سرد التاريخ دون توظيف دلالي يتجاوز الماضي بهدف الإضاءة على الحاضر، أو على قضايا وقيم إنسانية. لعلَّ ما يجب التنّبه له هو التسرّع في النشر، أو الكتابة بهدف اللقب، فقد لاحظت أن البعض يعرّف نفسه بروائي/ة بمجرد نشره كتاباً واحداً قد لا يستحق اعتباره رواية.

واقع الشعر

الجديد: في مقابل تلك الطفرة الروائية كيف تنظرين إلى واقع الشعر كيفاً وكماً؟ وما الأسباب الكامنة وراء تراجعه؟ وهل يمكن إرجاع ذلك بشكل أساسي لتراجع النقد والجوائز الخاصة بالشعر؟

يُمنى العيد: إنه زمن الرواية، هذا ما قاله د. جابر عصفور منذ سنوات في كتاب له صدر عام ١٩٩٩و يحمل هذا العنوان. وفي رأيي هو النثر الذي يبدو أسهل تناولا، وهي الحكاية، الحكاية عن الذات التي يميل معظمنا إلى روايتها. كأننا نودِع حياتنا في حكاية نتركها لآخرين لنعيش بعيشها فيهم. ولعلها الحرب/الحروب ومعاناة الموت والدمار هي التي شكلت مادة غزيرة وحاجة لسرد المعاناة. السرد، أو النثر، ربما هو أكثر طواعيّة للتعبير في مثل هذه الحالات!

أما بخصوص الشعر، فلعلها حداثته، أو نثريته وعدم احتفاله بالصورة والموسيقى هو ما باعد بينه وبين القارئ! لقد كان الشعر في زمن مضى، أقرب إلى القارئ، يتجاوب معه ويُمتعه.. عودي مثلا إلى شعر أحمد شوقي والأخطل الصغير والجواهري، كنا نحفظ هذا الشعر، وكان يُمتعنا بموسيقاه وصوره ويوقظ وعينا بما نعيش ونعاني.

توطدت صداقتي بمهدي عامل. وكنا نعقد جلسات نقاش حول الفلسفة والنقد والفكر الماركسي بشكل خاص. كنا نلتقي في أمور كثيرة

وباستثناء بعض الرموز التي عرفناها في المنتصف الثاني من القرن العشرين، فإن معظم ما يُكتب من شعر، تغلب عليه الذاتية، أو أنا الفرد. ومع هذا ما زال للشعر حضوره الخاص، وقد لا يكون مناسبا أن نتعامل مع هذيْن الفنيْن، الشعر والرواية، بالمعيار نفسه، أو بالمقارنة المعياريّة نفسها. فلكل منهما قيمته وقرّاؤه.

من غير المنطقي، في نظري، ربط الطفرة الروائيّة من جهة وواقع الشعر من جهة ثانية بالنقد، وبما يُمنح من جوائز، ذلك أن النقد هو أيضاً في حالة تراجع في الوقت الراهن، لأكثر من سبب منها: توقّف عدد من الصحف الورقيّة، وتولّي المواقع الإلكترونية هذه المهمة “الصحفية” التي حوّلت النقد إلى مجرد رأي، موجز وعابر، يغلب عليه المديح. أما كتابة الرواية فهي حاجة، لا أعتقد أن الجوائز هي في أساس هذه الطفرة الروائية وإن كانت عاملَ تشجيع. كذلك لا أعتقد أن النقد عامل أساسي في تراجع الشعر.

إنها القراءة، القراءة الذكية، إن صح التعبير، التي يمارسها قارئ يحاور النصّ على أساس ما يقول وكيف يقول، كما يحاوره في ضوء مرجعيّاته الاجتماعيّة والثقافيّة التي يتكوّن وعيه الثقافي بعلاقة معها.

قراءة ثقافية

الجديد: في ضوء اهتمامك بقراءة المناخ الثقافي المُحيط بالعمل الأدبي.. كيف تنظرين إلى إدعاء موت النقد الأدبي وضرورة إحلال النقد الثقافي محله؟ وهل ترين أن تلك الدعوة بالأساس تعد واحدة من إشكاليات النقد الثقافي خاصة في عدم ارتكازه على أساس منهجي واضح؟

يُمنى العيد: يمرّ النقد الأدبي بمرحلة تحوّل هي من ضمن التحولات الثقافية نفسها. وفي هذا الصدد أميل إلى اعتماد مفهوم القراءة، القراءة التي يمكن أن تكون قراءة ثقافية، والتي تأخذ بعين الاعتبار عددا من العلاقات؛ علاقة الثقافة بالدين، بالاقتصاد، بالعادات والتقاليد، علاقة الثقافة بمرجعيّاتها التاريخية وبالثقافات الأجنبية، علاقة النقد الثقافي بالقارئ.

من المهم أخذ مثل هذه العلاقات بعين الاعتبار في ممارسة النقد الثقافي، وربما غير الثقافي. فالنص، بالرغم من استقلاليته، قائم في العلاقة/العلاقات. أعتقد أن النقد الثقافي لا يحل مكان النقد الأدبي، خاصة ما كان منه دراسة أكاديمية. أما بخصوص منهجيّة النقد الثقافي فهو أقرب إلى التأويل المفتوح على مرجعيّات متنوّعة، من هنا، في اعتقادي، عدم صرامة منهجه، وربما عدم وضوحه!

الجديد: ما أبرز التحديات التي تواجه النقد الأدبي في الوقت الراهن برأيك؟ وكيف يُمكن التغلب عليها؟

يُمنى العيد: لعله من المناسب أن يأخذ النقدُ الأدبي بعين الاعتبار وسائل التواصل الحديثة وما تركته من أثر على علاقة القارئ بالنص المقروء. ربما على النص النقدي أن يلتزم بشروط تتلاءم وشروط القراءة الحديثة لجهة الإيجاز والوضوح وبساطة اللغة، إنها أمور تتعلق بإمكانية إيصال الرسالة، الرسالة التي ينطوي عليها النص. شخصيا أحترم القارئ دون أن أخضع له، احترامي له أعبر عنه، وأمارسه، بمساعدتي له.

المرأة ناقدة

الجديد: إلى أي مدى تحضر المرأة في الحقلين النقدي والفكري برأيك؟ هل هناك ارتباط بين شبه الغياب والحضور الطاغي اجتماعياً وثقافيا للثقافة الذكورية؟

يُمنى العيد: حضور المرأة في الحقلين النقدي والفكري هو شأن حضورها في كل ميادين الثقافة، بل وفي معظم ميادين الحياة. فبالإضافة إلى الحضور الطاغي، كما تقولين، للثقافة الذكوريّة، أضيف الإرث العقائدي التقليدي وحرمان المرأة التاريخي من العلم. لكن المرأة في نضالها التحرري ومع دخولها ميادين الثقافة وإقبالها على الكتابة، مالت، بشكل عام، إلى الكتابة السرديّة، القصة والرواية. هي الأنثى وريثة شهرزاد، الجدة كما كانت تقول الروائية رضوى عاشور.

اليوم مثلا، ومع ازدياد عدد النساء الكاتبات نلاحظ ميل معظمهن إلى الكتابة السردية/الروائية، ثم الشعر، النثري بشكل خاص. فكيف إذا أضفنا إلى ذلك فورة الكتابة الروائية، هذه الفورة التي انجذب إليها بعض النقاد والشعراء فمالوا عن كتابة النقد، أو الشعر، إلى كتابة الرواية، أو إلى الجمع بينهما.

الجديد: لماذا لم تنجح المرأة العربية في رسم ملامح المساواة في المشهد الفكري، مقابل حضورها في المشهد الأدبي؟ وما المعوقات التي تواجهها برأيك؟

يُمنى العيد: إنه الاختلاف في التكوين والأحاسيس وشروط العيش. لست مع المعايير القيميّة بالمطلق. ليس من يكتب بحثًا أهم ممن يكتب نصاً أدبياً. بل، ليس الرجل الذي يكتب مقالا، أو بحثاً فكرياً أهم من المرأة التي تُنجب طفلاً. وليس من يكتب أهم ممن يعمل في حقل.. المهم أن تتوفر للإنسان شروط الحياة العادلة، وإمكانيّة الخيارات الملائمة لمواهبه وقدراته ورغباته.