الغرب والإسلاموفوبيا العالمة

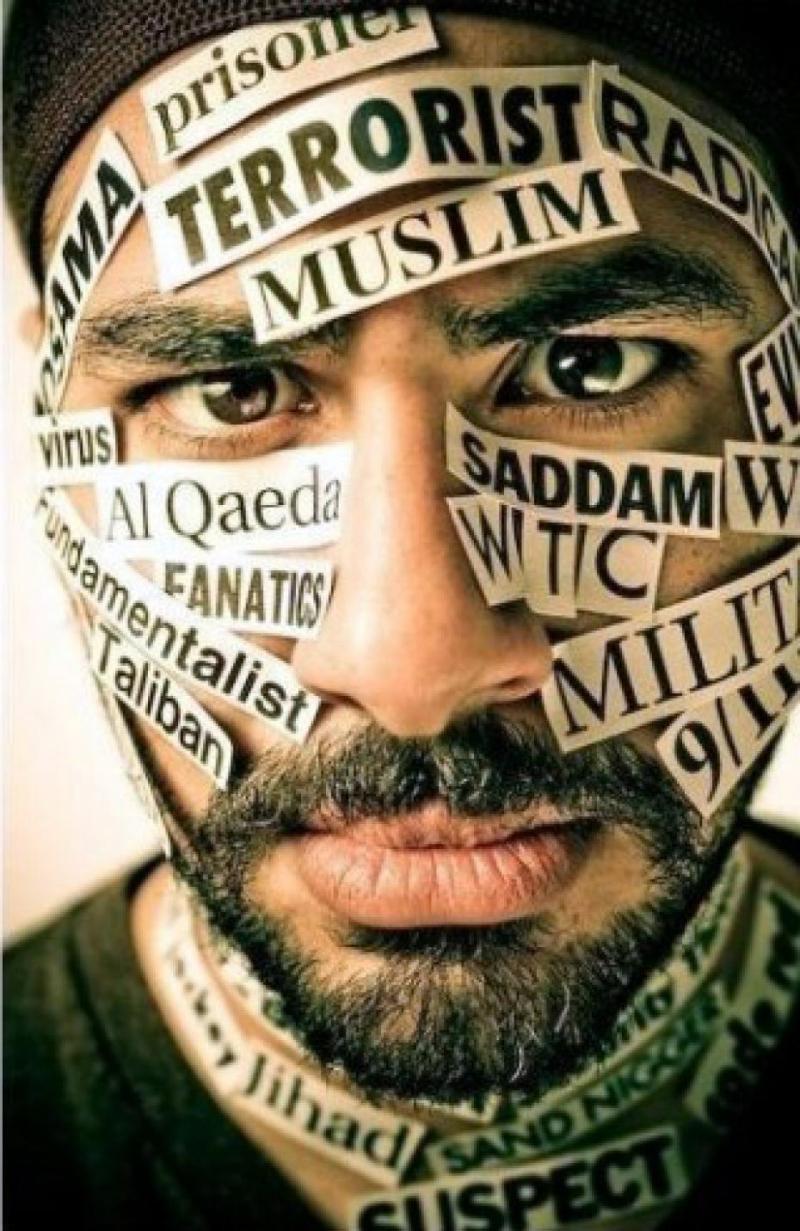

معاداة الغرب للإسلام كامنة في الأنفس كمون النار في الحجر، تتبدى في سلوك الإنسان العادي كلما جدت حادثة لها علاقة بالعرب والمسلمين، وتتبدى في ما يكتب عنهم وعن دينهم في بعض وسائل الإعلام التي تبحث عن السبق الصحفي والانتشار، ولكنها تتبدى أيضا في جانب من النخبة، من كتاب ومفكرين وأكاديميين وباحثين.

وهذه الفئة هي الأخطر لأنها، بالنسبة إلى غير العارف، منارات علم ومعرفة، لا يمكن أن تنطق بغير اليقين، وعادة ما يؤخذ بأقوالها لا سيما إذا كان أفرادها ممن نالوا الشهرة عن طريق وسائل الإعلام المكتوبة والمرئية، التي عادة ما تلجأ إليهم بمناسبة وبغير مناسبة بوصفهم جهابذة يعتدّ برأيهم. هؤلاء لا يهاجمون الإسلام مجابهة كما يفعل العوام، بل يبثون عداءهم إياه عبر مقالات ومؤلفات تدعي نزاهة المؤرخ وموضوعية النقد وصرامة البحث العلمي، ولا يتفطن لسمومها إلا المتخصصون.

هذا العداء، الذي أسماه بعضهم بـ "الإسلاموفوبيا العالمة"، يضرب لا محالة بجذوره في المحطات التاريخية الكبرى التي وضعت الإسلام والمسيحية وجها لوجه، ونعني بها فتح شبه الجزيرة الإيبيرية والحروب الصليبية والاستيلاء على القسطنطينية، فضلا عن حرب الجزائر، ولكنه يعكس مناخا عدائيا عامّا بلغ ذروته عقب أحداث شارلي هبدو، وكان الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي قد لعب دورا حاسما في تفشيه حين تبنى خطاب الجبهة الوطنية المتطرفة لانتزاع ناخبيها وجلبهم إلى حضيرة حزبه، ثم أسس عند فوزه وزارة الهجرة والاندماج والهوية الوطنية والتنمية التضامنية، فباتت الثيمات الجبهوية تحتل صدارة الجدل السياسي العام، وتثار كنوع من القضايا الجديرة بالطرح والمعالجة، دون اعتبار لجوانبها العنصرية.

في كتابه "إنذار. تحقيق حول الرجعيين الجدد" كان مؤرخ الأفكار دانيال ليندنبرغ قد لاحظ منذ أربع عشرة سنة بداية انتشار ثقافة "محافظة جديدة" في المشهد الثقافي الفرنسي، إذ لم يعد الخطاب منذ ذلك الوقت يرى حرجا في ترديد مقولات كانت قد شيطنت جان ماري لوبان زعيم الجبهة الوطنية الأسبق، وجلبت له عن حقٍّ تهمَ العنصرية ومعاداة الأجانب.

والغريب أن هذه الثقافة لم تعد تخص اليمينين وحدهم بل إن عددا هامّا من المثقفين والكتاب المنتمين إلى اليسار صاروا لا يتورعون هم أيضا عن تبني تلك المقولات والتعبير عن رفضهم للمجتمع المنفتح على الآخر، ودفاعهم عن فكرة صدام حضارات تضع الغرب في مواجهة الإسلام، ثم زاد الساسة في إذكاء جمرها لغايات انتخابية.

ومنذ ذلك التاريخ أفرغت " الجمهورية" و"الأنوار" و"الأمة" و"العلمانية" من معانيها، لتتخذ شكل حجج مضللة يواجَه بها مواطنون آخرون، يراد لهم تارةً أن يكونوا من درجة ثانية، وطورا الذوبان في الهوية الفرنسية. فقد أكدت شخصيات ثقافية وسياسية عديدة، تحت ستار نقد الحداثة والمجتمع المنفتح متعدد الثقافات والإثنيات، أن الداء يكمن في وجود "برابرة" يتمنّعون عن الانصهار داخل المجتمع الفرنسي، وكل ما يصيب الجسد هو من تبعاته.

هذا الخطاب يجد اليوم صداه لدى شرائح واسعة تعتقد اعتقادا راسخا أن تراجع مكانة فرنسا الاقتصادية والسياسية، وهشاشة دفاعها أمام الهجمات الإرهابية، هما نتيجة ذلك الداء، وأن التخلص منه، بطريقة أو بأخرى، سوف يعيد للبلاد موقعها وصورتها.

فالكتب الرائجة اليوم هي تلك التي تستعيد شبح "التعويض الأكبر" حسب عبارة رونو كامو، وتنذر بقيام "عرابيا" Eurabie، أي دولة عربية إسلامية تجتاح أوروبا المسيحية، وتكون خاضعة للشريعة، وأصحابها يرفضون فكرة أن تكون الأمة الفرنسية بوتقة تلتقي داخلها مختلف الملل والأعراق، بل يريدونها مسيحية بيضاء أبد الدهر، نجد ذلك عند اليمين "غير المعقّد" ومثقفيه "العضويين" الذين يقفون وقفة رجل واحد لرفض المساواة بين سائر المواطنين الفرنسيين، والتنديد بمن يعادي العنصرية.

هذا مثلا العنصري إريك زيمور يصرح على الملأ بأن الفرنسيين من أصول أجنبية هم دون أهل البلاد الأصلاء، ويضيف في مكان آخر أن من يعتنق الجنسية الفرنسية لا يحق له تسمية أبنائه بغير أسماء فرنسية. وهو لا يختلف في ذلك عن ساركوزي، مبتدع مصطلح "اليمين غير المعقد"، الذي دعا في حملته الرئاسية الأخيرة كل معتنق للجنسية الفرنسية إلى الإعراب، بفخر واعتداد، عن أصوله "الغولية"، في محاولة لفرض "سردية قومية" نقية لم تشبها شائبة. وكانت تلك دعوة غريبة كشفت عن جهله بتاريخ فرنسا، فقد تصدى له مؤرخون كبار مثل دومينيك غارسيا المتخصص في بلاد الغول ما قبل الرومان، وعالم الآثار جان لويس برونو المتخصص في الحضارة الغولية، والمؤرخة سوزان سيترون ليفضحوا دجله، ويبينوا أن عبارة "أسلافنا الغول" التي كانت تفرض على التلاميذ حتى في المستعمرات القديمة، وجزر البحر الكراييبي والمحيط الهندي، لم تظهر إلا في عصر النهضة للتأكيد على عراقة فرنسا مقارنة بإيطاليا في نوع من التفاخر بين الملوك والأمم، ويثبتوا أنها سردية تفتقر إلى السند العلمي. ذلك أن الشعب الغولي لا وجود له، وبلاد الغول Gaule -غاليا Gallia باللاتينية- هي أرض كانت تعيش فيها قبائل ذات أصول مختلفة مستقلة عن بعضها بعضا، وكان الرومان يسمون تلك القبائل الموجودة في ناحيتي جبال الألب غالي Galli، ويوليوس قيصر هو الذي أطلق عليها تلك التسمية عند حربه عليها في منتصف القرن الأول قبل الميلاد، ليضفي على غزوته بعدا ملحميّا.

ثم اختفت صورة الغول لمدة خمسة عشر قرنا، إذ لا ذكر لها البتة في مدونات مؤرخي القرون الوسطى، لتظهر من جديد إبان عصر النهضة، ولكنها لم تأخذ شكلها المتداول إلا خلال القرن التاسع عشر في كتب المؤرخ أميدي تييري الذي أخرج من عمق التاريخ شخصا مجهولا أسرته جيوش قيصر يدعى فرسانجيتوريكس ليصوره كـ "حامي بلاد الغول"، ويتخذه نابليون الثالث رمزا للمقاومة بعد هزيمته عام 1870 أمام القوات البروسية في موقعة سُدان، ويفخر بانتسابه إليه كسلف بعيد.

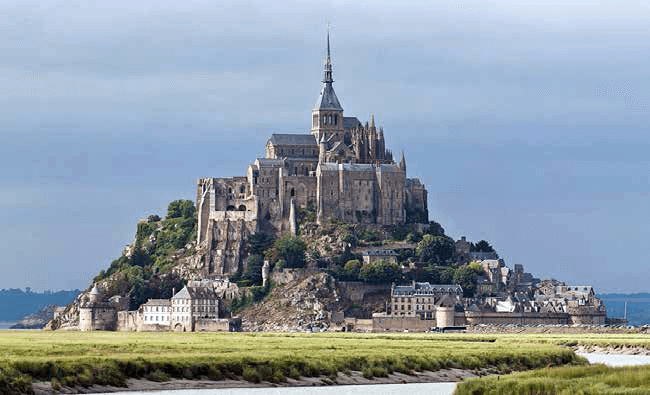

في السياق نفسه، يندرج كتاب سيلفان غوغنهايم أستاذ التاريخ القروسطي في دار المعلمين العليا بمدينة ليون "أرسطو في جبل سان ميشيل" (وهو عبارة عن جزيرة حجرية صغيرة في نورماندي، قريبة من بحر المانش، بنيت في أعلاها كنيسة كانت مزارا لملوك فرنسا)، مع عنوان فرعي: "الجذور اليونانية لأوروبا المسيحية"، زعم فيه أن أوروبا ليست مدينة للمسلمين في نقل التراث اليوناني القديم، لأنهم حسب قوله كانوا أعجز من أن يستوعبوا الفكر اليوناني لافتقارهم إلى الأدوات اللغوية والصياغة المفهومية، وأن الفضل في نقل ذلك التراث إلى الغرب يرجع إلى مترجمين لاتينيين، وخاصة القس جاك دو فينيسيا (توفي عام 1147) الذي ترجم أرسطو مباشرة، في جبل سان ميشيل، دليله على ذلك رسالة من البابا بولس الأول إلى الملك بيبان لو بريف شفعها بمجموعة من الكتب منها كتاب لأرسطو في "الاستعارة"، تولى ذلك القس ترجمته مباشرة من اليونانية.

وقد تلقفت وسائل الإعلام الكبرى الكتاب بحمية، واعتبرته فتحا علميا يصحح حقيقة تاريخية طالما ظلت محرفة، ونهض من الكتاب والمفكرين أمثال ستيفان بوارون، وريمي براغ، وجان سفيليا من دافعوا عنه بشراسة ووضعوا النقد الذي قوبل به الكتاب في باب "الإرهاب الفكري"، بل إن الفيلسوف روجي بول درْوا أيّد مسعى غوغنهايم في مقالة نشرها في ملحق جريدة لوموند بعنوان "هَبْ أن أوروبا ليست مدينة بمعارفها للإسلام؟" واعتبر أن غوغنهايم يصحح ما استقر في الأذهان طوال قرون، في تناقض تام مع مضمون كتابه "تاريخ موجز للفلسفة" الذي يؤكد فيه على دور المسلمين في النهضة الأوروبية من خلال نقل الفكر اليوناني.

تصدى للكتاب وصاحبه جمع من الجامعيين والباحثين مثل هيلين بيلّوستا، مؤرخة الرياضيات اليونانية والعربية، التي وجهت رسالة إلى جريدة لوموند وقّعها أربعون باحثا من بينهم غابريال مارتينيز غرو المستعرب المتخصص في تاريخ إسبانيا الإسلامية، وألان دو ليبيرا مؤرخ الفلسفة القروسطية، انتقدت فيها إنكار غوغنهايم، لأسباب أيديولوجية، الدور الذي لعبه المفكرون العرب خلال القرن الوسيط في نقل المعرفة اليونانية إلى الغرب، واتهمته بتغذية أطروحة "صراع الحضارات" المزعوم.

تلتهم مجموعة أخرى من الأكاديميين والباحثين المتخصصين في الفكر اليوناني والفلسفة القروسطية، أمثال بربارا كاسان، وماكس ليبوفيتش، وجاك شيفّولو، أكدوا على أعمدة جريدة ليبراسيون أن الغرب المسيحي مدين للعالم الإسلامي، معتبرين أن مسعى المؤلف ليس من العلم في شيء، فما هو في نظرهم سوى مشروع أيديولوجي ذي خلفيات سياسية مرفوضة.

وزاد على ذلك جان لوك لوزرفوازيي، حافظ مكتبة أفرانش منذ عشرين عاما، الذي يساهم منذ 1986 في صيانة 199 مخطوطة قروسطية بجبل سان ميشيل، من بينها رسائل أرسطو، إذ كتب يقول: "هذه رواية صرف! نحن لا نكاد نعرف شيئا عن جاك دو فينيسيا، إذ لم يرد ذكره إلا في سطرين من المدونة اللاتينية للأسقف روبير دو تورينيي ما بين عامي 1128 و1129، حيث يقال إنه ترجم أعمال أرسطو. ولكنه لم يأت بأي حال من الأحوال إلى جبل سان ميشيل في نهاية عشرينات القرن الثاني عشر، لأنها كانت مرحلة اضطرابات كبرى انتهت بإقدام سكان أفرانش على حرق الكنيسة عام 1138.

أما الراهب لويس جاك باطايون، عضو لجنة ليونينا، التي تضم مجموعة من الباحثين المتخصصين في تحقيق أعمال توما الأقويني، فقد لاحظ عدة أخطاء ارتكبها غوغنهايم بخصوص الترجمات اللاتينية لأرسطو المنجزة في العصر الوسيط، فضلا عن كتاب أرسطو المزعوم، إذ صرح قائلا: "لو كانت ثمة ترجمات من اليونانية وقع إنجازها في جبل سان ميشيل، لبقيت منها آثار على الأقل، والحال ألا أثر لها." وأما جاك فيرجي، المتخصص في تاريخ الجامعات في العصر الوسيط، فقد لاحظ في البداية أن غوغنهايم ليس متخصصا، فهو لا يتقن اليونانية ولا العربية، ثم اعترض على أهمية اللاتينيين المزعومة بالفكر اليوناني استنادا إلى حقيقة تاريخية معلومة وهي أنه ما من أحد من أعلام القرون الوسطى في الغرب، من بيير أبيلار (1079-1142)، ونيكولاس أوريسم (1320-1382) وألبيرتوس ماغنوس الملقب بألبير الكبير (1200-1280) وحتى توما الأقويني (1225-1274) تعلم اليونانية، وأن فقهاء القرن الثالث عشر كانوا يعارضون باستمرار الكنيسة الأورثودوكسية، وأن الصليبيين استولوا على القسطنطينية عام 1204.

ولا يوافق أيضا ما ذهب إليه غوغنهايم من أن المسيحيين واليهود الذين ترجموا من اليونانية إلى العربية كانوا ينتمون إلى عالم ثقافي مختلف تماما عن عالم المسلمين الناطقين بالعربية. ثم جاء الرد في مؤلف جماعي بعنوان "نحن والإغريق والعرب: بحث في الإسلاموفوبيا العالمة" حرص فيه واضعوه على الإحاطة بتحولات الإسلاموفوبيا في الوسط الأكاديمي، من فرنان بروديل إلى سيلفان غوغنهايم مرورا بريمي براغ، وماري تيريز وزوجها دومنيك أورفوا، والبابا بنديكت السادس عشر، وكشفوا فيه بالأدلة القاطعة عن تهافت طروحات غوغنهايم تاريخيا وعن مقاصده التي تتجاوز البحث العلمي إلى مسائل هووية، وعن أحكامه التي لا تستند إلى دليل علمي، كقوله في خاتمة كتابه إن "الإسلام حضارة تعجز عن استيعاب المعرفة اليونانية والانفتاح على الثقافات الأخرى"، وإن "اللغة العربية لا تملك القدرة على ترجمة اليونانية ونقل خطاب فلسفي." وفي رأيهم أن كتاب غونغهايم يندرج بشكل جدالي رخيص ضمن خطاب عن الجذور اليونانية لأوروبا المسيحية، لا سيما أنه يطرح حكما مقارنا بين قيم أوروبا وخصالها وبين قيم العالم العربي وميزاته، مثلما يعقد مقارنات بين المسيحيين والمسلمين وبين اللغات السامية واللغات الهند أوروبية.

وهو ما أكده توماس ريكلين الأستاذ بجامعة لودفيغ ماكسيميليان في مونيخ حين كتب يقول إنه يعتبر كتاب "أرسطو في جبل سان ميشيل" كما هو، أي عملا يفتقر إلى الأمانة العلمية، وأضاف: "من النادر ألا يحترم مؤرخ معاصر الشروط الأولية لمهنتنا."

ورغم ذلك كله، تعالت الأصوات منددة بالأساليب التي تهدد حرية الفكر، داعية إلى الانتصار إلى كاتب اقتحم مجالا غير مجاله، تماما مثل ساركوزي، ليثبت في الأذهان هوية أوروبا المسيحية، التي لا تدين بنهضتها إلا لنفسها، من خلال تراثها اليوناني اللاتيني.

وإذا كان بعض المتدخلين من أهل الاختصاص قد عزوا رواج كتاب غوغنهايم واتساع عدد المدافعين عنه إلى المكانة الوضيعة التي يخصصها التعليم العالي في فرنسا للفلسفة الإسلامية، لأسباب تاريخية كما أسلفنا، وعدم اهتمامه بكبار الفلاسفة المسلمين كابن رشد وابن سينا والفارابي وابن طفيل، الذين وصف الفيلسوف كريستيان جامبي - الذي يشغل الكرسي الوحيد للفلسفة الإسلامية في فرنسا - فكرهم بالإرث المنسي، فإن المسألة في رأينا أعمق من ذلك.

وحسبنا أن نذكر ما حدث عقب أحداث شارلي هبدو مباشرة، حيث نظمت أكاديمية فرساي ندوة حول "مصادر الإسلام الفلسفية والروحية" حضرها ثلاثمائة وخمسون أستاذا، دعي خلالها متخصصان هما الفرنسي ماتيو تيريي والمغربية سعاد عيّادة للإجابة عن أسئلة الحاضرين.

بعض الأساتذة احتجوا على الندوة بدعوى مخالفتها لمبادئ العلمانية التي تفصل الدين عن مؤسسات الدولة، بينما أنكر آخرون أن تكون ثمة فلسفة إسلامية بأي شكل من الأشكال. وكان لذلك صدى في مجلة ماريان التي استغربت في افتتاحيتها انعقاد ندوة ذات مضمون "ديني" في مؤسسة يفترض أن تكون علمانية. أي أن الإسلاموفوبيا في نهاية الأمر ليست حكرا على العامة، بل هي تمس حتى أكثر الشرائح تعلما، لأنها تنبع من عداء متأصل، لا ينفع العلم في تبديده.